A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis

euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.

Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,

suscipit in posuere in, interdum non magna.

|

Le blog Playtime du journal Le Monde vient de publier une longue interview de Sébastien Genvo, maître de conférences à l’université de Metz et créateur d’un premier jeu vidéo intitulé Keys of a Game Space. Son objectif était de montrer qu’un jeu vidéo peut explorer des émotions subtiles, aborder des sujets douloureux, et faire expérimenter au joueur un engagement par le choix dans des situations difficiles, en le mettant dans la peau d’une personne confrontée à un dilemme moral. Dans son interview Genvo laisse entendre que le jeu vidéo n’y est jusqu’ici pas parvenu, ou ne s’y est que très peu intéressé, à part pour quelques œuvres « marginales » comme Ico ou Passage : « Il est rare de pleurer devant un jeu vidéo, ou de ressentir de la tristesse. » dit-il.

Une chose est sûre : on n’a pas dû jouer aux mêmes jeux depuis ces 20 dernières années. Je pense même qu’on pourrait affirmer exactement l’inverse. La plupart des jeux narratifs (blockbusters compris), c’est-à-dire des jeux qui prétendent susciter de l’émotion (on ne parle pas de jeux de sport ici je suppose) se font un devoir de proposer au moins une scène triste, et ces scènes-là sont souvent efficaces (Gears of War, Final Fantasy…). C’est parfois même le jeu tout entier qui respire la tristesse et la mélancolie (Silent Hill : Shattered Memories…). Le choix moral laissé à l’appréciation du joueur est également une feature passablement à la mode, même si le design laisse souvent matière à discussion (Bioshock, Heavy Rain…). Enfin les thèmes comme celui du jeu de Genvo sont effectivement plus rares, mais là comme ça je crois pouvoir citer quatre ou cinq jeux mainstream qui évoquent les souvenirs douloureux d’une enfance maltraitée (j’y reviendrai dans un autre billet).

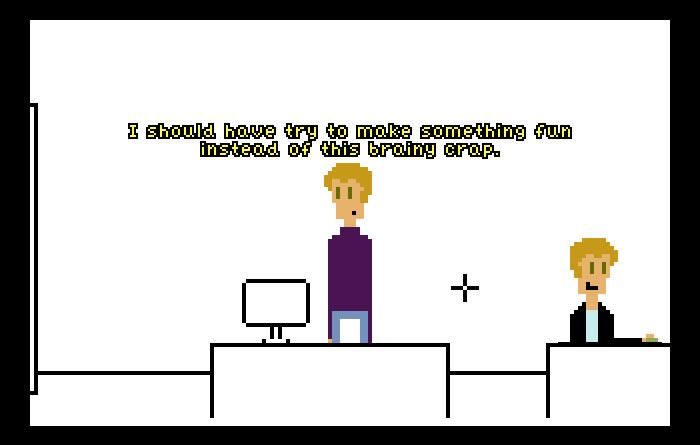

Mais passons. Si Genvo affirme cela, c’est sans doute qu’il a quelque chose à proposer pour aller plus loin dans ce sens. J’ai donc testé Keys of a Game Space. Entendons-nous bien : c’est une première réalisation, de dimensions modestes, et qui a au moins le mérite d’essayer de placer haut la barre, loin de moi l’idée de dénigrer cela. Cependant au final le jeu lui-même va à l’exact encontre du propos théorique de son auteur. En effet, comment expliquer que le jeu vidéo permet de simuler des choix, un engagement, et d’expérimenter ce qu’une autre personne a vécu, en proposant un jeu presque vide de choix et dont les seules options laissées au libre-arbitre du joueur sont binaires ? Comment peut-on même avoir la prétention de dire « nous espérons également qu’il pourra aider des victimes en détresse psychologique et qu’il fera réfléchir certaines personnes qui s’apprêteraient à commettre des actes graves en leur faisant vivre par le jeu les conséquences de leurs agissements. » quand on se contente de mettre en scène des souvenirs personnels sans laisser aucune place au joueur, sans lui permettre ni de réfléchir ni d’agir, à part lors d’un unique choix final « blanc ou noir » ?

En réalité, Keys of a Game Space ne propose quasiment aucune liberté au joueur, pas même celle d’effectuer les actions dans n’importe quel ordre contrairement à ce qui est annoncé. Pour parler clairement, Keys of a Game Space ne propose même que très peu de gameplay, et un design narratif extrêmement léger, avec des dialogues et des situations assez « cliché » (« le lieu où les anges pleurent en silence » pour parler de pédophilie, sérieusement ?), entrecoupés de références théoriques et de déclarations d’intention. Ça n’est vraiment pas réellement pire que beaucoup de jeux d’aventure old school au design rigide, mais au regard du projet énoncé, c’est à mon avis un échec.

Mais ce n’est pas grave. Comme on le lit dans tous les conseils pour apprentis game designers : votre premier jeu sera certainement très mauvais, parce que personne n’a la science infuse, et que l’important est de faire et de se tromper, pour apprendre : on a tous des débuts qu’on préfère oublier. Non, ce qui est plus gênant, c’est que cette tentative maladroite et assez pontifiante soit présentée par un grand journal comme un « jeu d’auteur », et assorti d’une promotion flatteuse et d’une longue interview où l’on parle de légitimation artistique et culturelle du jeu vidéo.

Pourquoi ? A mon avis pour deux raisons.

La première c’est que la presse généraliste est complètement désemparée quand il s’agit de parler de ce « nouveau » média (il n’est nouveau que pour les journalistes en question) : ils n’ont personne qui sache en parler, personne qui l’ait étudié à la fac, ou personne qui l’ait un tant soit peu pratiqué de l’intérieur. Alors quand ils voient quelqu’un avec un titre universitaire et un discours plein de références savantes, ils se disent que ça doit être du sérieux et du respectable.

La deuxième c’est cette espèce de mépris de la culture populaire, qui fait qu’au fond d’eux-mêmes ils ne sont pas persuadés que le jeu vidéo soit en lui-même sérieux et respectable*. Je vais simplement citer les propos de Sullivan Le Postec à propos du « cinéma d’auteur français », qui réagissait à un article de Télérama, car ce qu’il dit peut être exactement transposé pour le jeu vidéo :

Right, en 2011, à Télérama, ils font encore cette distinction primaire entre le divertissement et la culture. Et c’est vraiment un article de cette année, hein, pas une reprise d’un article de 1991. Difficile de mieux démontrer qu’on n’a rien compris à ce qui s’est passé culturellement en France et en Europe ces trente dernières années qu’en écrivant ce genre de choses. Par son mépris du ‘‘divertissement’’ – c’est-à-dire de la culture populaire – la France s’est rendue culturellement stérile depuis quelques décennies.(…)

Le cinéma d’auteur français, c’est une quantité invraisemblable de films, dont une très grosse portion sont simplement des navets, qui s’étouffent les uns les autres. Le cinéma d’auteur, il n’a pas besoin d’être sauvé: il se meurt d’être surprotégé. Il pourrit de son trop grand nombre. Il se décompose du fait que subventions et ‘‘exception culturelle’’ font que n’importe qui peut mettre sur les écrans, en se disant Auteur, n’importe quoi – c’est-à-dire dans 90% des cas une histoire vue mille fois, au scénario très mal structuré, et horriblement mal filmée – et qu’il se trouve encore des journalistes de Télérama pour crier au génie.

Le jeu vidéo d’auteur français n’est certes pas en risque d’étouffement, car il ne bénéficie pas d’autant d’aide que le cinéma, même si les politiques ont semblé s’y intéresser récemment (Martine Aubry, Frédéric Mitterrand…). En revanche on observe la même inculture et le même sectarisme de la part de la presse, qui pourra célébrer comme une œuvre d’auteur un « navet » mal écrit, mal conçu, mais qui aura le « bon goût » de proposer un contenu « sérieux », « réaliste », « adulte », et de bannir de ses mécanismes tout ce qui pourrait trop ressembler à du divertissement. On trouve le même snobisme aberrant dans les expositions et manifestations diverses « autour du jeu vidéo », qui bien souvent se rabattent sur des machinimas ou sur des jeux « à message » sans gameplay ; ou bien dans les colloques qui ne jugent pas utile d’inviter des créateurs de jeux. Heureusement d’autres démarches existent, qui embrassent le jeu vidéo pour ce qu’il est (l’expo Arcade ! par exemple qui permet aux visiteurs de réellement jouer à des jeux). Un jeu avec un gameplay fort empêche-t-il l’existence d’un message ? C’est bien sûr tout le contraire, le gameplay d’un bon jeu participe du message et de la narration.

Il faudrait toutefois interroger cette notion « d’auteur » : faut-il nécessairement faire un jeu tout seul avec trois bouts de ficelle et une grosse ambition pour être qualifié d’auteur, façon Jonathan Blow (Braid) ? Un jeu fait par un gros studio est-il nécessairement vide de sens et de qualités philosophiques ? En réalité, on retrouve le même problème à l’autre bout du spectre : des jeux AAA ayant mobilisé des dizaines voire des centaines de personnes pendant plusieurs années seront souvent attribués à une seule personne : Levine pour Bioshock, McNamara pour L.A. Noire, Cage pour Heavy Rain, Miyamoto pour les Super Mario… Ce que les joueurs ont aimé, est-ce vraiment imputable à ces seules personnalités, ou bien à des game designers anonymes ? Il existe bien sûr de vrais « porteurs de vision », mais il est certain qu’un jeu vidéo de ce niveau n’est jamais l’œuvre d’une seule personne.

Ce qui n’arrange pas certains journalistes tant il est plus confortable d’utiliser cette figure de l’Auteur pour valoriser et légitimer un jeu, et de jouer au dernier David Cage comme on va voir le dernier Lars von Trier : cela confère inévitablement une aura de fin connaisseur. Est-ce une attitude spécialement française ? Pour David Cage la mise en avant de son nom est en tout cas une démarche marketing assumée, comme il l’a expliqué lui-même, afin de garder le contrôle sur les productions de son studio. Et cela a fonctionné à la perfection, Heavy Rain est considéré comme le jeu d’un seul homme, donc un « jeu d’auteur », alors même que son scénario et sa narration comportent des défauts majeurs, sans être du tout originaux et personnels.

Il faudrait aussi s’arrêter sur cette autre tendance française qui consiste à parler d’auteur dès que quelqu’un s’est contenté de poser ses tripes fumantes sur la table, sur cette obligation du réalisme voire du naturalisme ou de l’autobiographie, que l’on retrouve aussi bien dans le roman qu’au cinéma et finalement dans le jeu vidéo, et qui devrait être la quintessence de ce que l’Auteur apporte au public, rendant superflues toutes règles de style et de narration** : ou comment faire avaler un navet de plus. Il faudrait enfin réfléchir à ce mépris des codes, des règles, des techniques et des savoir-faire qui viendraient corrompre je ne sais quelle innocence et spontanéité de l’Auteur. Car cela conduit, finalement, à mépriser le métier de game designer et de narrative designer (professionnels, indies, amateurs), et à déposséder ces derniers de toute légitimité.

C’est décidément une profession qui n’est pas reconnue.

Keys of a Game Space ne méritait sans doute pas plus ma colère qu’il ne méritait la publicité qu’il a eue, et j’ai quelques scrupules à l’avoir pris comme prétexte. Mais je ne peux m’empêcher de mettre ce manque de discernement en perspective avec les récentes affaires autour des conditions de travail déplorables que les professionnels du jeu vidéo connaissent bien souvent (révélées notamment à propos de L.A. Noire et du studio Team Bondi) : heures supp non payées, salaires dérisoires, chantage au licenciement, crunch au long cours, éviction de noms au générique du jeu, proportion incroyable de projets annulés en cours de production, designs amputés selon la fantaisie du marketing ou du patron dont le fils a eu une super idée, scénarios confiés à des scénaristes TV ou des romanciers qui n’ont pas la plus petite idée de ce qu’est une narration interactive… Il faut vraiment être passionné pour continuer dans cette voie.

Je me console en me disant qu’un jour je ferai un jeu pour raconter tout ça, et qu’on dira que c’est un jeu d’Auteur.

* Quand Anthony Jauneaud, narrative designer chez Ubisoft, a émis des critiques sur cette interview, la réaction du responsable du compte Twitter du blog Playtime a été de lui dire abruptement de retourner jouer à Driver, Call of Duty ou aux Lapins Crétins. Révélateur.

** Un jeu français, d’inspiration autobiographique, mais avec un vrai gameplay, ça existe : ça s’appelle I am Ourobouros, par Pierrec (oujevipo.fr) et ça a été réalisé par lui tout seul en moins de 48h.

Allez cette fois, j’arrête de réfléchir à des améliorations d’interface, à des indices plus limpides pour les joueurs, je décide que la phase de développement est terminée, et je publie… mon premier jeu. Notre premier jeu à Ray et à moi.

Bien sûr pas le premier sur lequel on ait travaillé puisque ça fait quelques années que nous sommes employés tous les deux comme game designers. Pas non plus le premier bidouillage ludique, puisqu’on s’est bien entendu fait les dents sur ce qu’on pouvait auparavant, grâce à toutes sortes d’éditeurs de niveaux et de scénarios, ou à des créations « jetables ».

Mais cette fois, c’est différent, parce que c’est vraiment un projet que l’on a réalisé nous-mêmes de A à Z. Depuis le concept, le scénario, le gameplay jusqu’aux graphismes et au code. C’est un projet qu’on a réussi à mener jusqu’à son terme, ce qui est sûrement le plus difficile. Et c’est un jeu que l’on va diffuser, qui ne sera pas fait juste à l’intention de quelques copains.

En fait la première chose qui me vient à l’esprit, c’est « pourquoi je n’ai pas fait ça avant ». J’aurais dû. Ça a été pas mal de stress et de prises de tête, mais surtout beaucoup de plaisir. Et puis les cycles de production étant ce qu’ils sont dans l’industrie du jeu vidéo, le simple fait de commencer un projet, d’en maîtriser la direction, et d’en voir le bout est un bonheur rare et précieux, même quand le projet est modeste.

Bref, pour marquer le coup, un petit post-mortem s’impose.

LE CHOIX DU GENRE

Le genre de l’escape the room (trouver moyen de s’évader d’une pièce fermée en utilisant ce qui s’y trouve) est un peu une sous-niche, un truc super pointu faisant partie de la famille des point’n click. Déjà le jeu d’aventure n’est pas vraiment ce qui a le plus le vent en poupe, l’escape n’en parlons pas : c’est le genre qui concentre à haute dose tout ce qui peut rebuter les joueurs – difficulté, casse-têtes, absence d’indications sur ce qu’il faut faire pour progresser…

De plus c’est un genre qui ne se rejoue pas une fois qu’on a fini le jeu, à la différence de nombre de puzzle-games qui connaissent le succès sur le web ; et un genre de jeu qui a une durée de vie très courte.

Clairement ce n’est pas un choix qui promet un jeu rentable. Mais ce n’était pas notre but. Je voulais commencer par un jeu suffisamment simple à scripter, et me faire plaisir avec un genre que j’affectionne, et surtout un genre extrêmement codifié, idéal pour un exercice de style. L’escape a cependant réellement ses fans et ses amateurs, les mêmes gens qui, j’imagine, aiment jouer à Professeur Layton. Des gens qui aiment réfléchir à des énigmes pas trop évidentes du moment que la solution est disponible en cas de blocage. Au moment où j’écris, le jeu est publié depuis 24h et environ 15 000 personnes y ont joué à travers le monde.

UN OBJECTIF DE DESIGN

En réalisant le document de concept du jeu, puis son design, je me suis donné un petit défi : réaliser un jeu d’escape narratif, où les énigmes ne soient pas simplement logiques, mais soient plutôt les clefs qui dévoilent une histoire progressivement en tirant partie de l’unité de temps et de lieu (tout le contraire d’un Layton pour le coup, où énigmes et histoire sont bien séparées).

Il me semble, très subjectivement, que les meilleurs jeux d’escape sont pour l’instant japonais. Ou peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas les plus canoniques et formalistes. Ils sont généralement très épurés visuellement, les énigmes sont volontiers abstraites, mathématiques, ou faites d’associations de formes colorées, de lettres ou de symboles. Il n’y a généralement aucun texte, ou très, peu, généralement aucun contexte narratif, ou alors à peine suggéré. Les jeux d’escape occidentaux au contraire, ont tendance à aller vers du jeu d’aventure classique, avec des énigmes souvent peu intéressantes car trop rationnelles, pragmatiques (réparer, construire…), et des jeux très bavards. On a l’impression de jouer un extrait d’un jeu d’aventure plus vaste, et pas d’être à l’intérieur d’un casse-tête géant, mais fermé et fini.

Mon objectif était d’essayer de trouver un juste milieu en créant des énigmes qui racontent une histoire, qui matérialisent un univers cohérent, mais en restant des énigmes basées sur un système symbolique propre à cet univers et à lui seul. Un bon exercice de narrative design en somme. Je voulais même éviter tout texte superflu… et puis finalement j’ai craqué, j’ai quand même intégré une sorte de journal du personnage, qui aide à construire le thème.

Dans certains jeux le joueur comprend qu’il doit collecter/assembler/disposer une série d’objets (cristaux, billes, papiers, clefs, cartes magnétiques, objets plus ou moins mystiques…). Ici les choses à assembler seraient des échos du passé plus ou moins brumeux dans la tête du personnage, des souvenirs qui finiraient par faire émerger une vérité oubliée. Finalement l’idée se rapprochait assez d’une logique des rêves, où tout semble sujet à interprétation, sans que l’on sache forcément laquelle est la bonne. Ça se prêtait bien à une histoire qui parle d’hallucinations et de faux souvenirs. Mais comment faire pour que le joueur comprenne facilement le langage du jeu ? C’est là qu’est venue l’idée d’utiliser le film Le Magicien d’Oz (Fleming, 1939) comme référent : avec son thème bien connu du « retour chez soi » et du « home sweet home », la tentation était grande de l’utiliser de manière détournée ou parodique dans un jeu où le but est de foutre le camp de chez soi par tous les moyens. La référence fonctionnerait un peu comme un inconscient collectif qui permettrait de déchiffrer de vieux mythes, mais en version pop.

Au final, c’était une demi-bonne idée : je pense que le thème et les références au film comme moteur d’énigme fonctionnent bien, en revanche je m’aperçois que finalement peu de gens connaissent encore suffisamment bien le film pour que cela les aide à comprendre le jeu. Certains joueurs lui ont reproché un manque total de logique du fait qu’ils ne comprenaient pas les clins d’oeil et encore moins les indices. C’est problématique pour un jeu d’avoir un tel pré-requis, et ce serait l’une des choses à améliorer si je devais retravailler dessus. En l’état le jeu a un niveau de difficulté assez élevé. Et pour ne pas arranger les choses, après beaucoup d’hésitation, j’ai finalement inclus un semi-game over dans cette escape, alors que ça ne se fait pas trop d’habitude. Ça fait beaucoup de choses qui découragent les joueurs, même si la difficulté fait partie des règles du genre.

LA TECHNIQUE

Puisque la partie code m’incombait, et que j’ai absolument zéro background en programmation, j’ai opté pour Multimedia Fusion 2, qui permet de développer un jeu sans avoir à réellement coder. Il faut quand même avoir une certaine idée de ce que l’on peut scripter à partir d’une série de tests et de conditions, et ce n’est pas toujours évident à prendre en mains. Mais à force de tutoriels, de forums, d’essais, et de suggestions avisées de Ray, j’ai fini par contourner suffisamment de problèmes pour avoir quelque chose qui tourne.

J’ai quand même l’impression d’avoir fait les choses un peu « salement » et je suis contente que personne n’aille mettre son nez dans ce que j’ai fait ! La plupart du temps j’ai scripté des cas particuliers faute de savoir réutiliser un même modèle d’action pour tous les cas nécessaires. C’était sûrement une perte de temps et un risque de laisser des bugs, mais en tant que débutante sur l’outil je n’étais pas capable de faire mieux. J’ai évidemment beaucoup appris au cours de ce développement, même s’il me reste encore énormément à expérimenter. Par exemple je n’ai pas encore essayé de proposer une sauvegarde du jeu, ce qui m’a été reproché.

Il y aurait de ce fait beaucoup de choses à améliorer au niveau de l’ergonomie (je n’ai pas réussi à utiliser la molette de façon satisfaisante pour faire pivoter des éléments ; je n’empêche pas les actions quand un objet inutile est attaché au pointeur…) Si j’ai du temps, du courage et des idées, il y aura de quoi y revenir.

En revanche j’assume totalement certains choix de design, comme le fait que le pointeur ne change pas d’apparence au survol d’un objet interactif, ce qui rendrait le gameplay artificiel.

Ensuite c’est une question de temps : ce n’est « qu’un » petit jeu d’escape, c’est un premier essai, ce n’est pas un jeu qui nous rapportera grand chose. Je pourrais y passer encore des semaines, mais je crois qu’il est plus sage de clore le projet et de penser au suivant. L’important étant que le jeu n’ait à ma connaissance plus de bugs, qu’il soit jouable, appréciable. Ce qui a l’air d’être le cas.

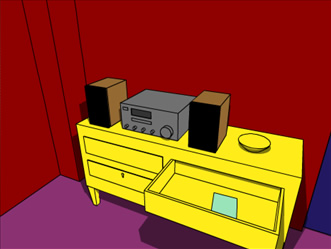

Pour ce qui est des graphismes, c’est Ray qui s’est chargé de « peindre » sous Photoshop tous les superbes décors. Le jeu lui doit complètement cette ambiance délabrée et mélancolique que je n’avais pas du tout prévue au départ. J’ai dessiné les objets sous Fireworks en essayant d’harmoniser le style avec celui de l’appartement. Au final je suis vraiment contente du style et de l’atmosphère, même si l’usage de Photoshop a posé quelques contraintes : impossible de simplement déformer une zone pour la montrer en gros plan ou sous un autre angle (la plupart des jeux d’escape sont réalisés en 3D). Ça a fortement impacté le gameplay puisque je ne pouvais pas cacher d’objets derrière un meuble sans que ça oblige à dessiner de zéro une vue supplémentaire, il a donc fallu limiter pour ne pas faire exploser le poids du fichier final et le temps de production des assets.

Enfin pour le son, j’ai bricolé sur Audacity à partir de samples libres de droit, à la Frankenstein, d’une façon qui ferait sûrement bondir tout sound designer qui se respecte. C’est la partie qui, je pense, pourrait être la plus facilement améliorée tant c’est du bricolage. Au moins, certains joueurs ont semblé apprécier le fond musical lent et atmosphérique, c’est déjà ça. Je l’ai fabriqué en mélangeant des accords de guitare extrêmement ralentis avec un enregistrement de conversations étouffées dans une salle d’attente, et une boîte à musique jouant « Over the Rainbow ».

LE BETA TEST

Une étape essentielle. Vitale. Je le savais déjà mais je m’en suis encore fait la remarque. A force de connaître les manipulations par coeur, je n’étais plus capable et je n’avais plus envie d’essayer de jouer « naturellement ». Heureusement qu’il s’est trouvé plusieurs personnes pour passer des heures dessus, j’ai pu corriger un paquet de bugs avant la publication officielle, et améliorer beaucoup de choses dans l’ergonomie (ajout du log, des objets attachés au pointeur, et j’en passe).

En tout cas, mieux vaut recruter en masse : pour 5 personnes volontaires, 2 testent vraiment le jeu et une seule fait vraiment des retours utiles… Au final je suis contente d’avoir des amis qui travaillent dans le jeu vidéo ou autour, ça a été eux les plus efficaces. ^^ Encore merci à eux pour leurs efforts parfois douloureux ! Et un merci spécial à Lambda qui en plus de beta-tester, s’est chargé d’écrire un walkthrough.

LA DIFFUSION

J’ai voulu tenter de passer par MochiMedia puisque l’option est incluse dans Multimedia Fusion 2 : ils proposent d’intégrer de la pub en début de jeu par exemple, et ensuite on reçoit une maigre rémunération en fonction du nombre de vues. Ils proposent aussi de diffuser le jeu via leur réseau. Ils ont été un peu pénibles pour la validation (problèmes de copyright pour mes citations du Magicien d’Oz), mais on verra ce que ça donne. En attendant j’ai soumis « No Place like Home » chez Kongregate, qui n’accepte pas la pub Mochi. Je pensais que ça serait juste une première adresse pour commencer : j’avais clairement sous-estimé la capacité du web universel à s’approprier les contenus gratuits à la vitesse de la lumière. En quelques heures, notre jeu figurait sur une douzaine de sites aussi bien français que turcs, chinois, hispanophones… Seul le site Jayisgames a eu la politesse de demander la permission.

Et comme en plus cette demande était assortie d’une revue très positive… :)

C’était intéressant de regarder en direct les réactions des gens sur les différents sites, encore une étape qui m’a vraiment éclairée sur les points qui manquaient de feedback par exemple. Les plus sympathiques réactions proviennent des sites spécialisés en escape/aventure : les joueurs échangent leurs informations en direct, se donnent des indices, utilisent des balises spoilers, sont curieux, formulent des théories et des hypothèses. Un site comme Kongregate, qui n’a même pas de rubrique dédiée aux jeux d’escape, comptabilise beaucoup plus de vues, mais aussi beaucoup plus de commentaires négatifs ou rageux, de gens qui mettent de mauvaises notes parce qu’ils n’avancent pas, de commentaires qui spoilent sans scrupules. S’il y a une prochaine fois, je sais où je soumettrai le jeu en priorité. :)

Voilà les quelques réflexions qui me viennent à l’issue de ce projet. Je suis très contente d’avoir réussi à finir quelque chose dans des délais raisonnables (moins de 4 mois), très contente de l’accueil que le jeu obtient auprès du public-cible, très contente d’avoir collaboré avec mon amoureux sur quelque chose qu’on a pu maîtriser de bout en bout.

Il est temps de réfléchir à un prochain projet, et ce ne sera sans doute pas un jeu d’escape. :)

Je termine ce chapitre avec un extrait de la critique de Jayisgames qui m’a vraiment touchée :

« What makes it great, however, is the way the story and setting creep up on you as you explore your dingy little world bit by bit. It’s a great example of telling a narrative through your environment, using setting and clues rather than simply setting the player down and explaining everything. While it may require more than a little thought (you asked for a brain, didn’t you?), and a dose of patience besides, No Place Like Home is a challenging, beautiful escape game that expertly weaves story and gameplay together for a great experience. »

PS : j’ajoute le lien vers une très chouette critique écrite par Pierrec de l’Oujevipo, merci à lui !

[ SPOILER ALERT : ce billet révèle des éléments critiques de L.A. Noire, Deadly Premonition, Alan Wake et Heavy Rain. Mieux vaut le lire seulement après avoir fini ces jeux. ]

Le héros supérieurement intelligent et un peu asocial est récurrent dans les fictions policières, le premier d’entre eux étant probablement Sherlock Holmes, connu à la fois pour son esprit de déduction et pour ses manières discutables. Hercule Poirot, est, lui bien élevé, mais on lui prête nombre de « manies », « bizarreries » et des « mœurs contre-nature ». Plus récemment les séries télé ont décliné le modèle de toutes les façons possibles (Monk, The Mentalist, Docteur House pour la version médicale, The Big Bang Theory pour la version sitcom…), produisant parfois des personnages très réussis comme Temperance Brennan (Bones) ou Walter Bishop (Fringe). La première est une anthropologue judiciaire de premier plan, persuadée de sa supériorité intellectuelle, mais complètement hermétique aux codes habituels des relations humaines – l’incompréhension perpétuelle entre elle et le monde est l’un des principaux ressorts comiques de la série. Walter Bishop est un scientifique avant-gardiste rescapé d’un très long internement psychiatrique. Il a perdu la notion des convenances, et là aussi c’est le prétexte à de nombreuses situations comiques. Temperance et Walter semblent en partie déconnectés de la réalité, de la société, mal à l’aise avec les autres. Ils sont tous deux extrêmement intelligents. Ils sont tous deux parfaitement à l’aise avec les cadavres, les ossements, les viscères, et toutes choses répugnantes qu’ils peuvent croiser durant une enquête. Ils finissent toujours par trouver la « solution » du fait même qu’ils ne voient pas les choses de la même façon que les autres. On a affaire à une sorte d’autisme romancé.

Cette « characterization » récurrente du héros qui met en balance aptitudes déductives supérieures et inadéquation avec la société laisse à penser que l’un serait la conséquence de l’autre. Un peu comme ces personnages d’autistes fermés au monde mais très doués en maths ou avec une mémoire énorme (Rain Man…). Chez Walter, c’est même une démarche volontaire : il consomme du LSD pour changer sa manière de réfléchir. Après tout, il paraît que les araignées droguées au LSD tissent des toiles plus régulières : peut-être que l’être humain peut trouver moyen de voir le monde de manière plus rationnelle en se déconnectant de son mode de perception habituelle ?

Superposer au monde une grille de lecture invisible afin de mieux l’appréhender, le jeu vidéo fait ça très bien. Jauges de vie, réticules de visée, informations biographiques ou de géolocalisation, surbrillances symboliques… Ce sont généralement des informations pratiques et anecdotiques, et elles ne sont souvent même pas diégétiques : elles permettent au joueur d’en savoir « plus » que le personnage sur ce qui l’entoure – ou de le savoir « mieux » : de manière quantifiée et non de manière impressionniste. Tous ces éléments qui s’adressent au joueur participent de la façon dont l’histoire lui est racontée, tant il est vrai que dans un jeu vidéo la narration passe aussi par le « quatrième mur ». Mais ce qui est nettement plus intéressant dans notre cas, c’est quand la schizophrénie du personnage provoque ce dédoublement de réalité, suscite cette grille de lecture décalée : game design et characterization sont alors intimement liés, et le gameplay devient une façon de construire le personnage.

Je prendrai comme exemples les 4 grands jeux narratifs sortis depuis un an et demi : Deadly Premonition, Alan Wake, Heavy Rain et L.A. Noire, qui ont tous, de façon différente, utilisé ce ressort narratif de la schizophrénie pour lier game design et narrative design.

UN AUTISTE EN ENFER

Deadly Premonition présente le cas de schizophrénie le plus littéral puisqu’on s’aperçoit que le héros, l’agent York, souffre d’un dédoublement de la personnalité depuis un traumatisme d’enfance. Il parle à son double imaginaire tout au long du jeu, comme à un confident. Ce système narratif très habile permet d’inclure le joueur, puisqu’on se retrouve à jouer le rôle du double : on répond à quelques questions de York, on l’écoute parler de choses intimes qu’il n’aurait pas pu évoquer sans cela.

Mais cela va beaucoup plus loin que ça. Lors des phases d’action, l’univers est tout à coup modifié : à la façon des Silent Hill, tout le décor prend des teintes rougeâtres et se couvre de salissures et de rouille. Un brouillard pourpre couvre la ville, c’est le moment où les fantômes apparaissent et où York doit les combattre. Or on finit par remarquer qu’il s’arrange toujours pour être seul dans ces moments-là, et dans les rares moments où il est accompagné, les autres ne semblent pas remarquer le changement (jusqu’à peu avant la fin). Si bien qu’on finit par se dire que s’il est le seul à voir cet au-delà qui recouvre le monde, c’est parce que c’est dans sa tête. Une façon pour lui de matérialiser l’antagonisme, les obstacles qui l’empêchent de faire avancer l’enquête. Quand il achève le dernier fantôme et que le monde revient à lui, c’est qu’il a découvert les indices qui lui manquaient. Ce monde parallèle des fantômes ne semble pas vraiment exister, il est la mise en scène symbolique d’un refoulement collectif, de la vérité cachée depuis des années – mais ce monde surimposé permet ce faisant l’existence du gameplay de combat, qui serait impossible dans l’univers routinier de la petite ville de Greenvale sans en briser le réalisme.

Dans Alan Wake, la question de la schizophrénie se pose également. Les différents épisodes se contredisent, Alan se souvient de choses qui ne peuvent pas avoir existé, il se réveille un matin dans la clinique d’un psychiatre sans se souvenir d’avoir été interné, il rencontre même son propre double. On finit par ne plus savoir ce qui est réel ou pas, ce qui tient du roman dans le roman, ou de la psychose. Mais chaque nuit, des habitants de Bright Falls transformés en ombres menaçantes font leur apparition et pourchassent l’écrivain. Alan doit fuir et se battre, chercher la lumière, jusqu’au matin, où tout ceci disparaît. Tout redevient comme avant avec le soleil – ou presque comme avant, en laissant suffisamment de soupçons pour créer l’angoisse et le doute. Ici aussi ces nuits fantasmatiques sont le prétexte au gameplay de combat qui est exclu de la vie diurne, et en même temps illustrent le désordre mental du personnage et désorganisent la narration.

Ce double obscur du monde, que l’écrivain décrit avec précision au fil de manuscrits disséminés, vient contaminer le récit réaliste, puisque le type sympa qui vous indique votre chemin le jour est le même qui la nuit vous poursuit avec une tronçonneuse. Toute cette partie dédiée au gameplay est également essentielle à la construction du personnage, puisqu’elle est l’expression métaphorique de sa paranoïa et de sa culpabilité. On a ici un cas extrême « d’unreliable narrator » : la schizophrénie narrative conduit le joueur à douter de ce qu’Alan raconte ou écrit, à douter de la raison du personnage, et finalement à douter de son existence même. Et si Alan n’était après tout qu’un personnage écrit par un autre, un personnage qui a oublié qu’il en était un ? Et si les actions du joueur n’avaient lieu que dans l’espace fictif d’un roman inachevé ? On en arrive, grâce à ce dispositif, à effectuer des actions – tuer x, parler à y, aller à tel endroit – puis à douter de la réalité de ce qu’on a pourtant accompli via gameplay. Brillant !

Heavy Rain a également voulu mettre en place une schizophrénie narrative, ou un « unreliable narrator » à la Roger Ackroyd, pour maintenir le suspense sur l’identité de son tueur psychopathe, mais contrairement aux deux premiers exemples, la structure qui en résulte s’est avérée bancale. D’une part les scènes où le coupable se serait révélé sont coupées, par un brutal changement de focalisation qui nous fait « regarder » ailleurs alors qu’on joue le personnage. D’autre part Ethan Mars, le héros, le père qui essaie de retrouver son fils kidnappé par le tueur aux origamis, a fréquemment des absences, et se retrouve au milieu de nulle part, avec l’origami fatal dans la main. Il ne se souvient de rien, et finit même par se demander s’il ne serait pas le coupable, s’il ne commettrait pas des crimes pendant qu’il perd conscience de lui-même. En réalité non seulement il n’en est rien, mais en plus ses fameuses absences ne sont motivées par rien, rien d’autre que la nécessité d’envoyer le joueur sur une fausse piste. Ici la schizophrénie, littérale ou narrative, est utilisée à mauvais escient pour les besoins du récit qui doit maintenir à égalité les suspects potentiels, mais elle dessert complètement la construction du personnage.

En revanche le personnage de l’agent du FBI, Jayden, aurait pu donner lieu à quelque chose de beaucoup plus intéressant : il possède un système assez futuriste d’investigation, des lunettes qui lui permettent de surimposer des informations sur une scène de crime (analyses biologiques, relevés divers…). Ce même système lui permet quand il est à son bureau de se projeter dans un environnement virtuel dans lequel il peut travailler. On peut donc le voir étudier ses dossiers sous l’eau ou en plein désert… Cependant pour utiliser ce système il a besoin de prendre une certaine substance dangereuse à laquelle il a développé une addiction. Chaque fois qu’il se projette dans cet univers virtuel, sa santé se dégrade, mais c’est le prix à payer pour avancer dans son enquête. Ce n’est pas sans rappeler le LSD de Walter Bishop. L’univers parallèle de Jayden semble assez personnel, il y rencontre un mystérieux homme avec qui il converse. Puis, son état empirant, il finit par avoir des hallucinations même dans le monde réel. Les choses qu’il voit et entend ont sans aucun doute un rapport avec son passé : c’est un exemple très réussi d’un gameplay qui est en même temps une illustration de la psychologie du personnage. Malheureusement, ce gameplay spécifique est limité à Jayden, très peu employé, et on n’en saura jamais davantage sur le personnage.

Dans ces trois premiers exemples, Deadly Premonition, Alan Wake et Heavy Rain, le design narratif schizophrénique fonctionne grâce au recours au fantastique – mondes de fantômes ou bureau onirique – qui est le prétexte à l’introduction d’un gameplay différent ainsi qu’à l’exploration de la psychologie douloureuse du héros. En revanche le fantastique est totalement proscrit de l’univers de L.A. Noire qui se veut réaliste à tout point de vue. Cependant je crois que l’on peut effectuer le même diagnostic pour le détective Cole Phelps que pour les autres héros, et que leur exemple permet de mettre en lumière un design narratif extrêmement ténu dans ce quatrième jeu.

Cole est une sorte d’idéaliste naïf, « premier de la classe » agaçant, qui sourit fièrement quand son chef le félicite et qui se met à dos tous ses collègues. Un homme plein de principes, cultivé et intelligent comme ses supérieurs le font remarquer – c’est lui qui réussit à décoder les messages alambiqués d’un tueur en série. Il a l’esprit aiguisé et l’incompétence sociale de ses modèles de série télé, même s’il reste beaucoup plus fréquentable, presque un type normal. Il a ce côté méthodique, psychorigide, pendant les interrogatoires, où chaque déclaration d’un suspect doit se ranger dans l’une des trois catégories : vérité, doute ou mensonge, et pas question de prêcher le faux pour savoir le vrai. Il peut aussi utiliser des « points d’intuition » pour l’aider dans ce tri : le gameplay d’interrogatoire met en scène sa capacité à « lire » davantage que la réalité manifeste. Mais sans que cela n’ait rien de surnaturel, c’est juste un flic particulièrement doué. Et un type qui ne se fait pas d’amis.

Mais une chose frappe dans le design narratif de L.A. Noire : les phases de gameplay concernent exclusivement les heures de travail de Cole Phelps : filatures, enquêtes, interrogatoires, poursuites, fusillades, arrestations… Mais dès que le détective quitte le bureau jusqu’au lendemain, plus de gameplay. Le joueur est laissé sur le côté, simple témoin lointain, presque voyeur. Pourtant l’histoire de Cole est éminemment intime, mais on n’en voit que des bribes : on l’aperçoit vaguement à la table d’une boîte de jazz. On le quitte sur le pas de la porte d’Elsa la chanteuse, sans savoir ce qu’ils se diront. On ne voit jamais sa famille jusqu’au moment d’une scène de rupture, à laquelle on assiste aussi en retrait, sans savoir ce que cela représentait pour lui. Quelques flashbacks viennent raconter petit à petit au joueur le passé de Cole, et le traumatisme qui vient éclairer son parcours. Mais ce n’est pas Cole qui « raconte », ce n’est pas son point de vue. Cole ne raconte rien, ne se confie pas, c’est un homme secret qui le restera jusqu’au bout.

Il y a donc les phases où le joueur est « en contrôle », où il fait le job de détective, où il « est » Cole. Et il y a les phases où le joueur perd toute maîtrise sur le personnage et où celui-ci agit seul, de loin, sans qu’on comprenne vraiment ce qui se passe. La narration de L.A. Noire est schizophrénique dans le sens où elle alterne les phases d’identification du joueur au personnage et les phases de complète étrangeté. Comme si Cole était doté de deux personnalités, dont l’une nous échappe totalement. Ce qui ne va pas sans une certaine frustration, puisqu’on aimerait en découvrir plus sur le personnage, et surtout en « vivre » plus avec lui. Or c’est le contraire qui se passe : au fil du jeu, Cole est de plus en plus lointain. Plus on découvre son passé et plus il nous échappe. Comme s’il ne voulait pas s’ouvrir au monde, à personne, pas même au joueur. Seulement à Elsa, peut-être. Cole fuit de nombreux fantômes, et le joueur en est un, trop curieux, trop directif. Finalement on perd complètement prise sur le personnage puisque le jeu nous met en contrôle d’un autre héros : Kelso, plus charismatique, plus héroïque, plus sociable. Cole devient figurant de sa propre histoire, toujours plus lointain, presque déjà ailleurs. Si bien que son sacrifice final arrive comme une conclusion logique, inévitable, tragique. C’était l’histoire d’un type qui faisait semblant d’être là, de vivre, d’avoir un métier, on était là pour maintenir cette illusion. Le joueur était le fil ténu qui le rattachait à la réalité, il était les réflexes et l’habitude qui maintenaient un simulacre de vie sociale. Ça ne pouvait pas durer.

(I ALWAYS KILL) THE THINGS I LOVE

On a donc quatre exemples de schizophrénie narrative, parfois de schizophrénie littérale, qui permettent à la fois de mettre en scène les conflits intérieurs du héros, de justifier un gameplay en lui donnant un sens métaphorique qui participe à la construction du personnage, et de donner une place intéressante et signifiante au joueur. Mais cette maladie mentale a-t-elle vocation à être « soignée » ? Le jeu est-il une thérapie ? Est-ce le but du jeu ?

Dans nos quatre jeux, l’état du personnage est lié à un événement traumatique, une scène originelle liée à la mort, qui devra effectivement être rejouée pour être déjouée.>

Dans Deadly Premonition, on découvre que l’enquête de York mène en réalité à la mort de ses parents, et notamment de sa mère. Les apparitions fantomatiques ne sont que les morts du passé qui se rejouent dans l’attente d’être exorcisées. York devra comprendre le passé pour résoudre son enquête du présent, et surtout revivre tragiquement la mort de sa mère à travers la mort de la femme qu’il aime : même meurtrier, même mode opératoire. Il faudra cela pour qu’il retrouve sa véritable identité.

Dans Alan Wake, l’histoire commence par la mort par noyade de la femme de l’écrivain, Alice. Alan finira par tenter de réécrire l’histoire afin d’en changer l’issue. Il réécrit l’histoire que l’on a vécue, que l’on a jouée, afin de sauver Alice.

Dans Heavy Rain, le cœur de l’histoire est à la fois celle du père qui se reproche la mort de son premier fils et craint de devoir assumer celle du second, et l’histoire du tueur qui enlève des enfants et les laisse mourir noyés par la pluie diluvienne. On découvre que ce dernier ne fait que reproduire la mort de son frère quand ils étaient enfants. On devra donc empêcher cette ultime reconstitution en arrivant à temps.

Dans L.A. Noire enfin, on sait que Cole est hanté par des souvenirs de guerre, on finit par découvrir qu’il est responsable malgré lui d’un massacre au lance-flamme de civils au Japon, et qu’il ne se le pardonne pas. On n’imagine qu’après-coup ce qu’il a dû ressentir en enquêtant sur un incendie qui a couté la vie à une famille entière, dont les corps calcinés se tordent dans une position qui imite la prière. Le rappel de sa faute se fait d’abord de manière métaphorique (voir l’excellente analyse de ce thème sur Devant ton écran) puis de manière de plus en plus concrète et pressante, quand on se trouve finalement confronté à l’ancien soldat devenu le pyromane que Cole a créé. Il est trop tard pour soigner la folie de ce dernier, il est trop tard pour Cole également : le parcours psychologique est arrivé à son terme, ou plutôt à son point d’origine, mais il n’y a de guérison et de rédemption possibles que dans la mort.

Après tout, que ce soit dans Alan Wake ou dans L.A. Noire, le personnage du psychiatre est un ennemi manipulateur et dangereux, qui profite de la névrose de son patient. Si le héros peut compter sur quelqu’un pour guérir, c’est uniquement sur le joueur, son double. La guérison c’est l’abandon de cet alter ego, la fin du jeu.

Et le joueur, lui, en sort-il indemne ?

[ATTENTION TRES GROS SPOILERS ALAN WAKE]

« Le bonheur n’a pas d’histoire, et les conteurs de tous les pays l’ont si bien compris que cette phrase : Ils furent heureux! termine toutes les aventures d’amour. » écrit Balzac, formule reprise et déformée par beaucoup d’autres après lui.

On ne raconte pas le bonheur, qui est une sorte de bruit blanc dans les histoires humaines. On décrit les tortueux parcours qui permettent parfois d’y arriver, ou de s’en approcher, les accidents de la vie, les désespoirs, les luttes, les accommodements. On peut le raconter avec humour, cynisme, espoir, mais on raconte ce qui ne va pas. Est-ce à dire qu’il faut avoir souffert pour être auteur ? L’esprit serait comme une matière qui se façonne par les coups qu’il reçoit, les blessures qu’il porte, une matière qui se sculpte en s’effritant au fil des années.

Alan est un écrivain heureux. Ses livres sont tous des best-sellers, il vit dans un bel appart new-yorkais avec une femme qui l’aime. A-t-il encore quelque chose à raconter ? Il s’est spécialisé dans le roman à suspense ou le roman d’horreur, et il nous dit que son personnage principal était « un type assez glauque » (le héros en question est un clin d’oeil aux jeux vidéo Max Payne, des mêmes auteurs). Alan s’était lassé de ce personnage, et a donc décidé de le tuer dans son dernier roman. Il n’a plus le goût du glauque, il veut passer à autre chose. Mais à quoi ? Au bonheur ? Au néant de l’histoire ?

Pour Alan l’écrivain, c’est le blocage depuis deux ans. Pas une ligne écrite, pas d’inspiration. Et pourtant il ne se résout pas au bonheur : il se dispute avec Alice, il boit, se bagarre. Mais ce n’est pas suffisant.

La souffrance doit être bien plus profonde pour devenir créatrice, il faut souffrir à en perdre la raison. C’est là que commence le jeu vidéo Alan Wake.

Alan et Alice partent prendre quelques vacances pour se ressourcer, et peut-être redonner au premier le goût d’écrire. Ils se retrouvent donc dans un de ces patelins paumés propices aux psychopathes en tout genre et aux écrivains maudits. Et bien sûr, ça va mal se passer.

- Etape 1 : Alice disparaît dans le lac après une dispute, Alan l’avait laissée seule dans le noir alors qu’elle en a la phobie. Est-elle morte ? Par sa faute ? Désespoir, culpabilité.

- Etape 2 : Alan se réveille amnésique après un accident de voiture. L’île elle-même où ils devaient passer leurs vacances a disparu avec Alice. Alan est-il fou ? Alice est-elle morte ? En est-il responsable ? Schizophrénie, confusion, angoisse.

- Etape 3 : Un soit-disant kidnappeur informe Alan qu’Alice lui sera rendue s’il livre en échange le manuscrit de son prochain roman. Alors qu’il n’arrive plus à écrire, et que c’est la cause de sa dispute avec Alice… cela devient le prix de sa vie. Re-culpabilité, angoisse.

- Etape 4 : Alan se réveille chez un psy qui lui explique qu’il doit accepter la mort de sa femme d’une part, et d’autre part se remettre à écrire, avec son aide. Les autres pensionnaires du docteur sont tous des artistes et créateurs devenus dingues. Alan découvre des enregistrements de sa femme qui expliquent qu’il est devenu un salaud et qu’elle va probablement le quitter. Désespoir, culpabilité…

Alan touche le fond, le fond littéral et symbolique d’un océan de souffrance et d’angoisse. Et ce faisant, il écrit le manuscrit. Les pages sont là, elles existent, presque malgré lui. Elles décrivent tout son parcours de douleur, ces multiples parcours qui se contredisent et se chevauchent. La souffrance l’inspire, enfin.

On nous explique peu à peu que ce lac cache une mystérieuse et ancienne puissance, qui donne vie aux créations de l’esprit. Un autre écrivain l’a payé très cher avant lui, ainsi que ce duo de vieux musiciens au cerveau complètement cramé. Ceux qui n’ont pas suffisamment de talent par contre sont ignorés par la « dark presence », comme le psy par exemple, qui essaie d’utiliser les artistes qu’il soigne pour créer des mondes, sans succès.

Tout s’éclaire alors… Toutes ces réalités enchevêtrées sans logiques ont été créées, écrites, ou rêvées par Alan. C’est lui et lui seul, qui, enfermé dans son bureau du fin fond de son océan mental, a écrit la disparition, l’enlèvement, la mort, le psy, et qui a fait de cette petite ville un décor de cauchemars peuplé de zombies. C’est lui qui s’est infligé toute cette souffrance psychique… car c’était la seule façon de recommencer à écrire. Nous, joueur, avons suivi Alan le personnage, tandis que Alan l’auteur restait enfermé à écrire et créer les dangers que nous devions surmonter.

Seulement il est allé si profond qu’il ne parvient plus à « revenir » : son personnage prend le pas sur l’auteur, et avec lui, on ne distingue plus le réel et la fiction. Dans le DLC « The Signal », il doit ainsi revivre une seconde fois des bribes d’histoire inventés par lui-même pour remonter à la source : le personnage doit se frayer un passage jusqu’à l’auteur pour lui rappeler… qu’il n’est qu’un personnage.

Petit à petit Alan l’écrivain n’a plus besoin des pouvoirs de la « dark presence » pour écrire : il n’écrit plus sous la dictée de cette femme en noir, et commence à réorienter le récit selon sa volonté, pour sauver Alice. Il a finalement retrouvé l’inspiration si douloureuse à chercher, inspiration qui est matérialisée et symbolisée à la fois par cette tornade noire qui emporte avec elle les gens, les arbres, les bateaux, et qui remodèle le monde à sa guise. L’inspiration serait donc néfaste ? Elle est manifestement du côté de l’obscurité, de la destruction autant que de la création, du sacrifice et de la douleur. On doit souvent affronter des nuées de corbeaux « taken » au cours de l’histoire : le corbeau en Scandinavie, d’où nous vient Alan Wake, est justement le symbole des pouvoirs de la pensée. Odin était souvent figuré avec deux corbeaux, l’un représentant sa pensée et l’autre son esprit (merci à Ray pour l’info). Alan doit se débattre avec cette tempête de l’esprit, sans se laisser emporter lui-même. Vivre un cauchemar en restant capable de se réveiller. Écrire des histoires d’horreur sans devenir un monstre.

Le thème de l’inspiration qui nécessite un sacrifice, une souffrance ou une compromission a été maintes fois traité, qu’il s’agisse des histoires de pactes avec le Diable en échange d’un talent musical, ou des histoires d’artistes malheureux mais talentueux. Souvent c’est un tiers tentateur ou manipulateur qui procure à la fois la souffrance et l’inspiration. C’est par exemple ce que raconte Misery, ou bien Harry, un ami qui vous veut du bien, ou surtout, mon préféré, The Bad and the Beautiful (Minelli, 1952). Un producteur de cinéma façonne le destin de trois futures stars, une actrice, un scénariste et un réalisateur : ils n’étaient personne, ils en a fait des incontournables. Mais pour cela il les a trahis, manipulés, il a pour ainsi dire causer la mort de l’épouse de l’un d’eux. Il a fait naître le génie en chacun, et s’en est fait des ennemis mortels du même coup. Jusqu’où l’Art peut-il être une justification ?

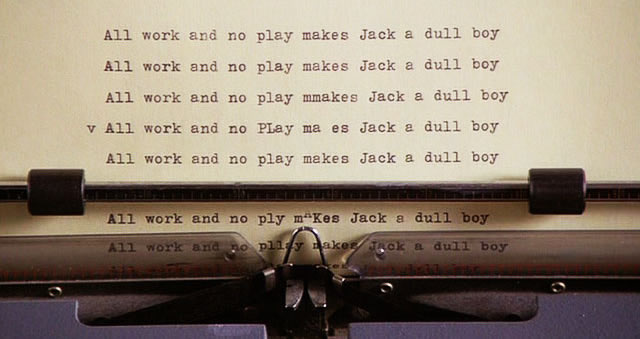

Cependant dans Alan Wake, si on suit d’abord la piste d’un antagoniste qui force l’écrivain à écrire (Barbara Jagger), on finit par se dire que c’est Alan seul qui a créé toute l’horreur du récit. Une démarche assez masochiste, que décrit Alice elle-même lors d’un souvenir qui revient en mémoire à l’écrivain : elle dit qu’il imagine faire des choses horribles, qu’il en a besoin pour pouvoir écrire, mais que tout est dans sa tête. Plus tard dans le jeu Alan observe l’un de ses avatars, celui avec un poste de TV à la place de la tête, en pleine séance d’auto-flagellation avec le psy : il explique qu’il a été un sale type, que tout est sa faute, et qu’il doit changer. Il y a forcément des moments dans le jeu où le joueur doute et se demande si en fin de compte Alan n’aurait pas tué Alice, tellement il frôle et joue avec cette idée sans jamais l’admettre. Une démarche masochiste et dangereuse, Alan se rapproche alors de Jack Torrance dans The Shining : un autre écrivain en panne d’inspiration qui devient fou furieux, ou possédé, ou schizophrène, et qui se demande s’il ne serait pas mieux sans sa famille qui l’encombre. La référence au film en début de jeu était loin d’être cosmétique.

Le roman écrit par Alan s’intitule « Departure », puisqu’il est l’histoire de tout ce que l’auteur a dû quitter, détruire, afin de regagner le pouvoir de créer. Il est maintenant seul, dans une « twilight zone » mentale dont il a seul la clef. A la fin du DLC « The Writer », il doit tuer ses propres visions, le fruit de son imagination, de sa culpabilité fantasmée ou vraie, faire le tri, pour essayer de remonter à la surface du réel. Y parviendra-t-il, dans quel état, et qu’y trouvera-t-il, après avoir écrit et « joué » la mort de sa femme, sa presque rupture ? C’est sans doute ce que racontera son prochain roman, « The Return ».

Le génie de l’oeuvre est de ne jamais trancher entre l’aventure horrifique premier degré, et le délire mental complet qu’elle pourrait être. Une sorte « d’aventure intérieure » au sens psychique, une hypnose dont on pourrait ne jamais se réveiller. C’est une vision certes assez romantique du travail de l’écrivain, mais tellement captivante, et si bien racontée par une narration éclatée, un game design et un level design de plus en plus métaphoriques… A mon sens, rares sont encore les jeux vidéo qui ont à ce point quelque chose à raconter, quand la plupart se contentent de structures narratives de contes de fées.

Copinage : à lire aussi, l’avis de Martin sur « Devant ton écran«

[Attention, ce billet comporte de gros méga maxi spoilers sur Bioshock 2 (pour changer), et surtout sur Silent Hill : Shattered Memories et Heavy Rain]

Je ne sais pas si je suis biaisée par mon propre vécu, mais j’ai l’impression que le père divorcé est le héros à la mode ces temps-ci. Je me souviens d’avoir vu il y a longtemps le film « Mon père ce héros », avec Gérard Depardieu et Marie Gillain. Mes souvenirs en sont assez flous, je crois que ce n’était pas terrible. Mais j’avais été curieuse et contente à l’époque de pouvoir trouver au cinéma un reflet de mon expérience. Au final les péripéties du film étaient assez cliché, et très éloignées de ce que je pouvais vivre avec un père devenu un peu lointain.

Rien à voir avec ce nouveau héros des temps modernes sauveur du monde et de la famille : le père divorcé n’est plus un demi-loser à côté de ses pompes, c’est LE nouveau modèle masculin.

Pensez un peu :

Tom Cruise dans la version de Spielberg de La Guerre des Mondes. Père divorcé, il a un fils et une petite fille. Forcément il fait tout de travers, est en retard pour s’occuper d’eux, n’a rien dans les placards pour leur faire à manger, s’énerve et ne sait pas rassurer. Forcément les enfants sont distants et ne lui font pas confiance. Forcément quand survient la fin du monde, il est le seul à savoir quoi faire pour sauver leur peau à tous. Effusions, regards virils et mouillés, à la fin du film, les enfants kiffent leur paternel pour la vie.

Ben Stiller dans La Nuit au musée. Divorcé, au chômage, il essaie d’impressionner son fils avec son nouveau job au musée, mais ne part pas gagnant (il n’est que gardien de nuit). Le petit regarde son père avec désapprobation, déception, presque pitié. Il faudra que tout un musée prenne vie et se mue en parc d’attraction VIP, et que la ville soit menacée par un complot de méchants pas beaux, pour que le père puissé révéler quel aventurier sommeillait en lui… et regagner une admiration filiale bien méritée.

John Cusack dans 2012. Divorcé, écrivain et chauffeur pour gagner sa vie, un fils et une fille, même méfiance chez les enfants vis à vis des plans foireux de leur père. Et pourtant au moment où tout le monde est déphasé par la réalisation inopinée d’une soi-disant prophétie maya, il est le seul à bien réagir et faire ce qu’il faut pour procurer à sa famille des places sur l’arche salvatrice alors que le monde s’écroule. Même son ex le regarde avec reconnaissance.

Même genre de personnage dans Le Jour d’après (même si je crois pas qu’il était divorcé), ou dans Minority Report (sauf que le fils avait été tué). Tant de pères déchus puis à nouveau sacrés, dans tant de blockbusters, ça donne à réfléchir.

Le père divorcé, figure de l’homme fragile, portant une fêlure intérieure, un échec personnel, mais qui réussit à se reconstruire, à prouver sa valeur, à se poser à nouveau en « chef de famille ». A réaffirmer sa virilité tout en assumant sa sensibilité ? (oui je sais, on dirait du baratin de magazine féminin). Je pensais que c’était quelque chose de globalement admis, la capacité des hommes à assumer leur paternité, et à le vivre bien. Mais apparemment ça nécessite encore quelques catastrophes à échelle planétaire pour que la transformation en père épanoui s’opère (j’ai toujours été trop optimiste quant à l’espèce humaine).

Toujours est-il que cette épidémie de paternité héroïque semble passer de Hollywood au jeu vidéo. En l’espace de quelques mois, on a eu Bioshock 2, Heavy Rain et Silent Hill : Shattered Memories, trois gros titres dans lesquels le héros est un père solitaire à qui on arrache son enfant.

Dans Bioshock 2 on incarne un « big daddy », protecteur d’Eleanor Lamb, ex « little sister ». Je ne rappelle pas de quoi il s’agit, j’en ai déjà beaucoup parlé précédemment. Le jeu s’ouvre sur la scène de séparation entre le père et la « fille », emmenée par sa mère. Tout au long du jeu, la fille nous laisse des messages, elle appelle son père à l’aide, tandis que la mère tente de nous empêcher de la rejoindre. La mère explique que nous avons une mauvaise influence sur Eleanor, qu’elle serait mieux sans nous. Et effectivement nos actions déterminent la personnalité d’Eleanor et la fin du jeu. Pourtant il n’y a aucun lien de parenté entre elle et le protagoniste, le lien vital qui les relie a été fabriqué de toutes pièces. Mais Eleanor a tellement rêvé de ce père qu’elle en a fait le héros libérateur dont elle a besoin. Tous les actes du joueur sont alors commis en ayant cela en tête. Un scénario et une trame narrative qui soulèvent bien des questions sur la signification du lien biologique ou choisi, sur l’amour filial, sur l’influence des parents sur notre devenir moral et psychologique.

Cependant comme dans le premier Bioshock, les choix n’en sont pas vraiment, et dans tous les cas, on ne peut pas faire autrement que de sauver Eleanor, même quand le lien psychique qui nous y attachait est rompu. Le gameplay n’est pas allé au bout du questionnement formulé par le scénario. On peut en revanche devenir un héros positif ou négatif, dans tous les cas on reste un modèle pour notre progéniture adoptive.

Cet aspect du jeu, le thème de la paternité, a fortement influencé deux critiques, dont je recommande la lecture :

On my shoulder, whispering (The Brainy Gamer)

Who wants to be a Big Daddy? (Edge)

Dans Heavy Rain, le personnage principal est un père qui a perdu un premier fils dans un accident, et dont le second fils est enlevé par un tueur en série. Ethan devra accomplir une série d’épreuves plus ou moins atroces afin de prouver qu’il est prêt à tout pour sauver son fils. C’est en effet ce que requiert le tueur psychopathe, apparemment traumatisé par la mort de son frère quand ils étaient petits : son père alcoolique avait refusé de lui venir en aide. Il cherche depuis un père qui soit vraiment à la hauteur, capable de rattraper symboliquement les torts de son propre père.

Ethan est quant à lui dévasté par la culpabilité depuis la mort de son premier fils, il est maintenant divorcé, et a bien du mal à vivre la relation avec son autre fils. C’est ce que le jeu ambitionne de mettre en scène, ce manque, cette latence, à travers des scènes du quotidien. On joue ce père désaxé, qui n’a rien dans le frigo, qui essaie de dérider son fils en lui proposant de jouer. Scènes habituelles et déjà vues au cinéma, préambule du moment où le héros se révèle et sauve le monde (ou juste sa famille). Mais dans un jeu vidéo, on commence généralement là où il y a de l’action, quitte à s’émouvoir deux minutes pendant les cinématiques. C’est peut-être ce que Heavy Rain avait de plus réussi finalement, cette insistance sur l’anti-héroïsme du personnage, avec le gameplay qui va avec.

Si on se débrouille bien, le père sauve son fils, trouve une nouvelle copine, et tout le monde finit heureux dans un nouvel appartement, comme au cinéma. On peut aussi échouer comme une quiche, ou décider de fuir les épreuves, tant pis pour le gamin. Le joueur peut répondre de différentes façons aux injonctions du tueur, et ainsi réaliser – ou pas – cette héroïfication du père divorcé.

Dans Silent Hill : Shattered Memories (reboot du tout premier Silent Hill), on joue Harry Mason : il vient d’avoir un accident de voiture et sa fille, la petite Cheryl, a disparu. On part donc à sa recherche dans la ville fantôme de Silent Hill. On y croise des inconnus qui disent nous connaître, on y trouve des traces du parcours d’une adolescente livrée à elle-même, une certaine Cheryl… Cette Cheryl-là semble abandonnée par ses parents, elle vole, sort avec un homme qui pourrait être son père. A quelle époque est-on ? Que s’est-il vraiment passé ? A-t-on perdu la mémoire de plusieurs années ? Le mystère s’épaissit, les pistes se multiplient, d’autant que la trame de l’histoire est entrecoupée de séances chez un psy, vues en première personne, où l’on doit répondre à des questions sur le deuil, la sexualité, les parents, le divorce.

Au moment où on commence vraiment à douter de la capacité de Harry à être d’un quelconque secours pour sa fille disparue, le twist final vient bouleverser tout ce qu’on croyait avoir compris (si vous n’y avez pas joué, j’insiste, ne lisez pas la suite) : en réalité tout ce que nous avons joué se passait dans la tête de la jeune Cheryl. Harry, son père divorcé, est mort seul il y a longtemps dans ce fameux accident de voiture. Mais sa fille a continué à fantasmer ce père disparu : l’aurait-il aidé s’il avait été là ? Quelles femmes aurait-il rencontré ? Est-elle responsable de son départ et de sa mort ? Ou bien sa mère est-elle coupable ? Toutes ces angoisses et rêveries ont constitué la trame décousue du jeu, la thérapie de l’adolescente qui devait réussir à dire adieu à son héros de père divorcé. Finalement, d’une certaine façon, on réussit tout de même à la sauver : en menant cette aventure imaginaire, on la conduit à guérir de son traumatisme d’enfance et à reprendre sa vie. Le père divorcé, héros post-mortem : c’est sans doute l’une des plus belles versions du personnage.

Je trouve intéressante et très riche cette apparition du thème de la paternité dans le jeu vidéo. S’agit-il d’un stade de maturité que l’art aurait atteint (ou les gens qui bossent dans le métier qui se font vieux) ? D’un sentimentalisme masculin nouvellement assumé ? D’une manœuvre marketing pour attirer les filles tout en ayant l’air de rester viril ? (auquel cas je tiens à dire que ça ne marche pas sur moi).

Quoi qu’il en soit ces trois jeux proposent une vision bien moins consensuelle qu’au cinéma du personnage, bien moins unilatérale, et mettent en question la solidité réelle du lien père-enfants, ainsi que sa nature. Oui, pas longtemps et vite fait, mais quand même… :)

Qui sera le prochain père solitaire et quelle sera sa mission ? A suivre…

[Attention, ce billet comporte de gros méga maxi spoilers notamment sur Alan Wake – et sur eXperience 112 et Bioshock aussi, mais ça ce n’est plus de première fraîcheur]

Quand j’étais en doctorat de littérature comparée, je suivais le séminaire de mon directeur de recherches consacré au « montage » dans le roman. Il s’agissait grosso modo de se pencher sur une façon moderne de mettre en scène le monde et de raconter une histoire : au lieu du point de vue omniprésent d’un Auteur façon 19e siècle, ces romans modernes juxtaposaient des éléments hétéroclites, à la façon d’un dossier d’enquête. Par exemple on pouvait voir le récit s’interrompre pour laisser la place à une coupure de presse, un poème, ou bien pour passer au point de vue d’un autre personnage, sans aucune transition.

La modernité du procédé, c’est que l’auteur n’a pas la prétention de délivrer un « message » prêt à l’emploi, ni une pensée édifiante. Son objectif est au contraire d’essayer de réunir des éléments contradictoires ou complémentaires : c’est par leur rapprochement que naîtra, peut-être, une vérité. Puisque le monde est multiple, polémique et changeant, un roman qui prétend en parler doit l’être aussi.

Cette démarche avait été tentée par Dostoievski en son temps :

Bakhtine a relevé dans les romans de Dostoievski une particularité remarquable: non seulement les personnages s’y expriment dans un langage qui leur est propre, mais ils sont dotés d’une autonomie inégalée jusque là dans le roman:

Ici [dans les romans de Dostoievski], ce n’est pas un grand nombre de destinées et de vies qui se développent au sein d’un monde objectif unique, éclairé par l’unique conscience de l’auteur; c’est précisément une pluralité de consciences, ayant des droits égaux, possédant chacune son monde qui se combinent dans l’unité d’un événement, sans pour autant se confondre. […] La conscience du personnage est donnée comme une conscience autre, comme appartenant à autrui, sans être pour autant réifiée, refermée, sans devenir le simple objet de la conscience de l’auteur.

Todorov 1981, 161

La polyphonie littéraire ne désigne donc pas seulement une pluralité de voix mais aussi une pluralité de consciences et d’univers idéologiques. […]

On peut reconnaître là une tendance du roman moderne: l’univers unifié du roman tend à se désagréger au profit des univers pluriels des personnages. Il ne s’agit plus de boucler ou d’achever une intrigue romanesque, ni de parvenir à une conclusion morale ou idéologique. Il s’agit plutôt de faire apparaître des tensions entre des points de vue.

Chez Dostoievski la polyphonie des consciences s’exprime aussi par une pluralité de styles et de tons. Cette polyphonie stylistique a d’ailleurs été peu appréciée des contemporains de Dostoievski qui y ont vu une forme décousue où se côtoient « une page de la bible placée à côté d’une notice d’agenda ou bien une ritournelle de laquais à côté de dithyrambes schillériens sur la joie ».

[source]

Il me semble que le jeu vidéo est un média qui se prête bien plus encore que le roman à une telle polyphonie. Tout d’abord parce que la juxtaposition de multiples éléments narratifs hétéroclites y est assez répandue (textes à lire, cutscenes et dialogues, voix off, accomplissements d’action, etc). Et ensuite parce que l’Auteur s’y efface forcément, pour laisser le joueur dérouler lui-même l’histoire : la reconstituer ou la construire, selon les jeux. Le jeu vidéo permet parfois à plusieurs personnages de raconter leur propre histoire, mais aussi il permet à l’histoire de s’exprimer par toute une série de « canaux » différents à la fois.

Cependant il faut bien avouer que la plupart des titres de jeux vidéo se contentent de rester extrêmement classiques, avec une progression linéaire et surtout monocorde de l’histoire. Le héros agit, progresse, commente éventuellement son parcours, discute avec des figurants, et accomplit finalement sa mission. Ce type de narration est vraiment peu intéressant : le jeu peut être tout à fait satisfaisant (comme un bon vieux Zelda), mais d’un point de vue architecture narrative, c’est quand même basique (pour ne pas dire, hmm, ringard ?). C’est pour ça sans doute que je n’accroche pas trop aux RPG : de par le système, la trame se résume toujours à devenir plus puissant pour tuer des ennemis plus costauds : le monde n’existe que dans l’attente du héros. Un schéma on ne peut plus égotiste, qui trouvera son intérêt ailleurs que du point de vue structurel.

En revanche on trouve depuis quelque temps des jeux autrement plus ambitieux que ça quand il s’agit de construire un récit et un univers, et c’est sur ceux-ci que j’ai voulu me pencher. Multiplicité des points de vue et des idéologies, multiplicité des langages, multiplicité des médias, pour une histoire non-définitive, polémique et incertaine, déstabilisante et passionnante. Trois beaux exemples : Bioshock, Expérience 112 et Alan Wake.

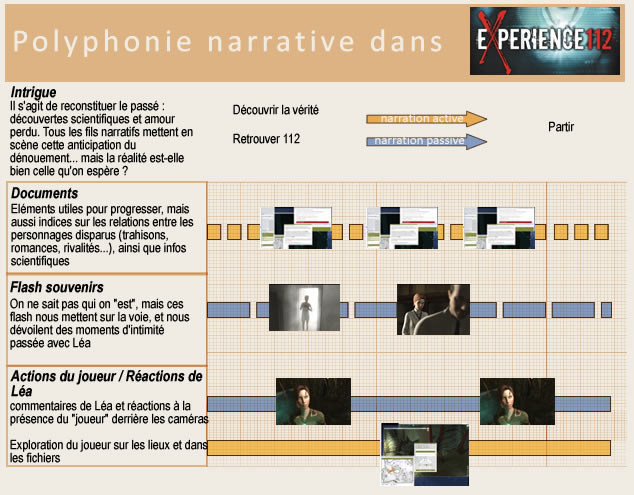

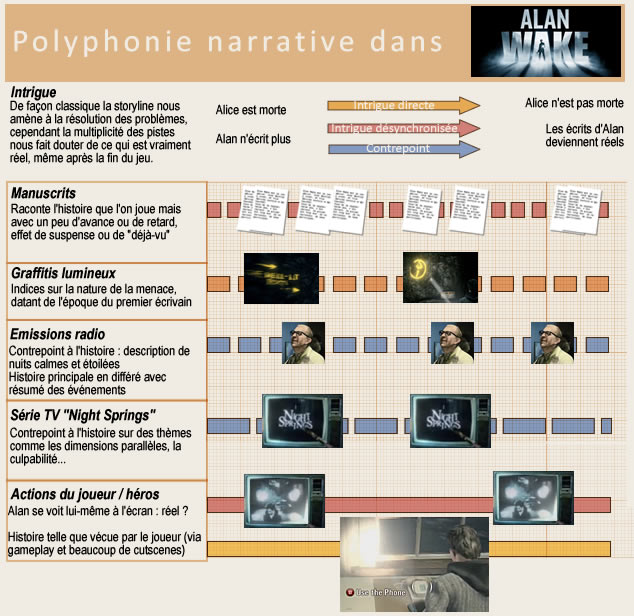

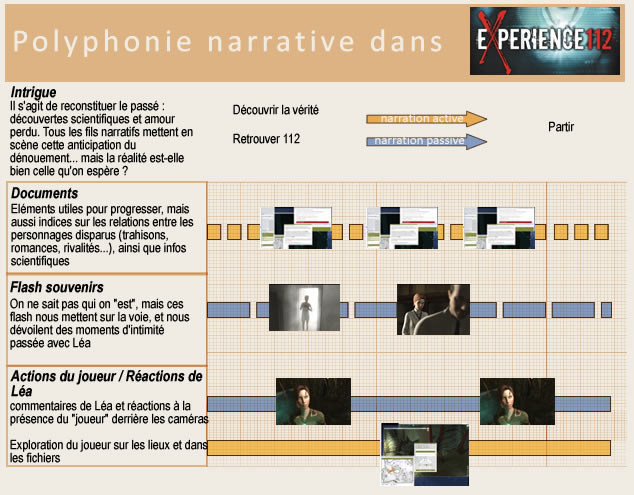

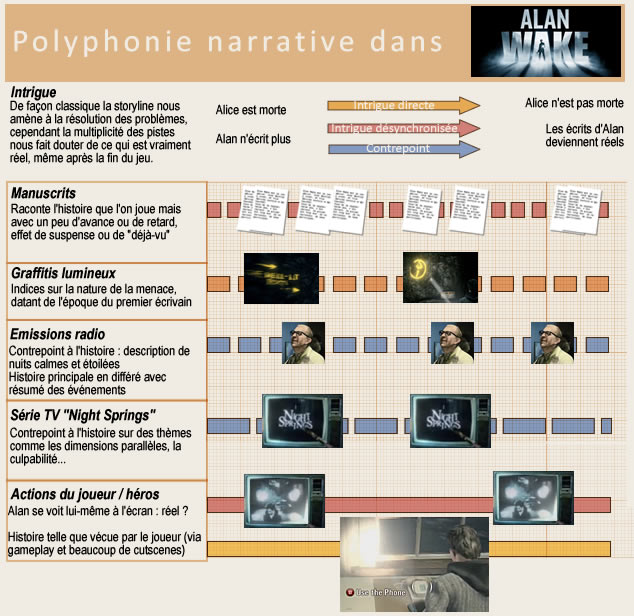

J’ai essayé de traduire ça en schéma, ça vaut ce que ça vaut, mais j’espère que ce sera plus clair qu’une longue explication.

Bioshock : les voix de la ville

Le jeu étant à la première personne, le joueur incarne le héros et voit par ses yeux, mais bizarrement ne s’exprime jamais. En revanche il agit, doit parfois faire des choix cruciaux qui entraîneront une fin différente. C’est le premier niveau de narration : le personnage doit à la fois s’échapper et découvrir qui il est vraiment. C’est l’histoire dévoilée au fil du gameplay.

Cependant les autres personnages au contraire sont plutôt loquaces, que ce soit via la radio emportée par le héros – chacun tente de le rallier à sa cause ou de se servir de lui – ou par la propagande omniprésente dans Rapture (les slogans, affiches, les graffitis), ou encore par le biais des journaux intimes enregistrés sur magnétophones que l’on retrouve un peu partout… C’est finalement toute la ville qui nous parle, nous livre ses espoirs et manigances : toute l’histoire de la ville, ses complots, sa politique, tout nous est raconté en écho, par des instantanés du passé, par l’architecture, ou par des dialogues pressants. On entend les accents variés, bourgeois ou prolétaires, de différentes origines, on entend les discours publics et les confidences. Tout nous est livré en vrac, à nous de faire le tri. Qui croire ? Faut-il aimer Rapture, faut-il la combattre ?

C’est la question qui est mise en scène, pas la réponse. Si le héros obtient finalement la vérité sur son identité, le joueur est laissé à ses questionnements et ses doutes. Il a en tout cas pris une part active à la narration, puisqu’une bonne partie repose sur une action volontaire de sa part, comme collecter les enregistrements, ou faire un choix moral.

Expérience 112 : le fantôme aux caméras

Ce système narratif correspond bien à une histoire de type « post-massacre » : le joueur arrive quand tout le monde ou presque est déjà mort, quand la tragédie est déjà presque jouée. Il fait alors un travail d’archéologue, il reconstitue les événements, récolte des témoignages et des documents. Dans le cas de Bioshock il s’agit bien de retrouver la trace d’un système politique et social en train de disparaître.

Dans d’autres jeux, l’échelle est différente, mais le principe identique. Par exemple on avait un peu le même genre de structure narrative dans Expérience 112 : l’histoire commençait dans un tanker abandonné qui abritait des labos de recherche scientifique, mais au moment où presque toute l’équipe avait été décimée. On pouvait alors enquêter dans les affaires des morts et dans le système informatique, afin de récolter la correspondance et les documents de chacun : vidéos, enregistrements audio, schémas, courriers… On reconstituait la teneur des expériences, les relations entre les personnages, les motivations secrètes des uns et des autres. Cette vie passée, complétée par des séquences de flashs-souvenirs, venait se surimposer à l’exploration actuelle des lieux dévastés, et teinter l’ensemble de mélancolie mais aussi de secrets espoirs.

Un troisième niveau de lecture était suggéré par le fait que le joueur observait « réellement » le personnage principal, Lea, en commandant le réseau de surveillance vidéo. On se demandait alors forcément qui on était censé incarner, est-ce qu’on allait pouvoir rencontrer Lea, est-ce qu’on la connaissait, quelles relations on avait éventuellement.

Mon seul regret c’est que tous ces « canaux » narratifs convergeaient finalement tous dans la même direction (l’avènement d’une nouvelle race), on n’avait pas alors une véritable impression de petit monde dans lequel chacun aurait son autonomie. Mais soyons honnête, c’est largement une question de budget autant qu’une question d’écriture. Si l’on veut créer de multiples voix ayant chacune une personnalité, un agenda, etc. c’est un projet complètement démesuré. Au début du projet Alan Wake d’ailleurs, il avait été question d’en faire un monde ouvert. On imagine bien choisir sa destination et pouvoir mener l’enquête auprès des différents habitants. On aurait peut-être même pu enchaîner les phases de nuit (combats contre les ombres) et de jour (enquête et doutes) à notre propre rythme, selon nos actions et donner ainsi un rythme bien différent à l’histoire. Mais l’auteur a finalement jugé que le scénario perdrait en efficacité et en immersion, et a abandonné cette idée. Je pense qu’il a eu raison, et je préfère quant à moi une narration polyphonique et multiple à un monde ouvert mais figé et dans l’attente du joueur. L’interactivité provient de la mise en relations de toutes les pistes, de toutes les théories que le joueur échafaude pour comprendre ce qui se passe, et pas d’un choix bidon façon « aller explorer la mine ou le bar-tabac ? »

Idem dans Expérience 112 : il incombait au joueur de recouper les sources, de décoder les messages (littéralement) et d’en tirer ses propres conclusions, puisque Léa ne pouvait pas le faire pour nous. Peu de jeux réussissent ainsi à nous faire participer en live à la construction de l’histoire. Tout seul derrière son écran, le joueur qui réfléchit produit du sens, et pas seulement la solution d’un puzzle pour ouvrir une serrure, comme dans la plupart des jeux d’aventure. Les hypothèses qu’il formule pour lui-même font partie de la narration. Découvrir la vérité, retrouver « 112 » … Tous les fils narratifs du jeu mettent en scène cette anticipation du dénouement et font croître l’impatience à mesure que les théories se précisent… mais la réalité est-elle bien celle qu’on espère ?

Alan Wake : dimensions parallèles dans un crâne

Alan Wake est un pur bonheur pour les fans de narration alambiquée comme moi. :) Sur une base assez simple – un écrivain en panne d’inspiration combat les forces de l’ombre par l’écriture pour ramener sa femme à la vie – les auteurs ont greffé de multiples couches afin d’enrichir l’histoire par des effets de dédoublements, d’anticipation, de contrepoints… Une merveille d’architecture narrative.

On a tout d’abord l’histoire de base, que l’on vit à travers le gameplay et les cinématiques. Ensuite on a les feuillets épars, qu’on ramasse aussi bien en forêt qu’en ville, qui racontent ce que l’on est en train de vivre. Mais ce fil-là n’est jamais complètement synchro avec ce que l’on fait : parfois il raconte ce qu’on vient de vivre quelques minutes auparavant, et on se sent inexplicablement observé ; parfois il est en avance et semble prévenir d’un destin inexorable. L’effet est dramatique, on se sent le pantin de puissances supérieures.

Ensuite il y a les messages écrits un peu partout à l’encre photosensible : ce sont les indices réunis par Cynthia Weaver, à l’époque où un autre écrivain s’était trouvé aux prises avec les ombres, selon un scénario très similaire à ce que vit Alan. Dans un lieu où les créatures de fiction prennent vie, qui crée qui ? Qui écrit le destin de qui ?

Enfin il y a les multiples émissions de télé et de radio. A la radio, le vieil animateur local nous parle de la beauté du ciel nocturne alors qu’on est aux prises avec les créatures de l’ombre. Ou bien il raconte qu’il a aperçu le héros aujourd’hui. Si on croise un poste de télé, il arrive qu’il s’allume de lui-même et nous montre une image du héros en train de se parler à lui-même. Est-ce réel ? Est-ce déjà arrivé ? Est-ce un double ?

L’histoire semble prendre de multiples chemins en même temps, et on n’est pas vraiment sûr de pouvoir tous les accorder en un tout cohérent. Peut-être que le docteur Hartman a raison de dire que tout ça est dans la tête d’Alan ?

La série TV « Night Springs » (inspirée bien sûr de « Twilight Zone ») dont on peut suivre quelques épisodes au fil du jeu vient ajouter d’autres éléments accablants en contrepoint. Ce sont comme des épisodes d’une vraie série, sans aucun lien avec l’histoire d’Alan (si ce n’est qu’il est censé avoir écrit certains scénarios…) mais les thèmes abordés entrent en résonance avec ce qui lui arrive de façon inquiétante. On a par exemple cette histoire de professeur qui suicide ses autres lui-même dans les dimensions parallèles… Ou ce tueur psychopathe qui serait son propre reflet dans le miroir… Tout cela vient renforcer l’incertitude quant à l’état mental d’Alan Wake, si bien qu’on finit par ne plus très bien savoir nous-même ce qui est réel ou pas dans ce que l’on vit aux côtés du personnage.

Dédoublement, cauchemar, folie, roman dans le roman… La polyphonie narrative démultiplie l’histoire comme dans un palais des glaces : on ne sait plus distinguer le reflet du vrai et le malaise grandit. Perso, je suis conquise.

Finalement c’est ça que j’attends d’un jeu vidéo adulte : un regard sur la société et l’humain qui soit multiple, incertain. Qui me laisse penser par moi-même, sans me donner toutes les réponses.

Ce qui me fait penser que je n’ai toujours pas vu la fin de Lost.

Non, je n’oublie pas de parler de Spider, comme je l’avais annoncé dans un précédent billet sur mes larmes de joueuse émotive. Non, je n’oublie pas de parler de Spider, comme je l’avais annoncé dans un précédent billet sur mes larmes de joueuse émotive.

Spider est donc un jeu pour iPhone qui a été reconnu assez massivement je crois pour son gameplay bien pensé (notamment pour une interface tactile) et pour ses très jolis graphismes. Sans doute l’un des meilleurs jeux créés spécifiquement pour l’iPhone. Mais ce qui a également retenu l’attention des critiques et des joueurs, c’est son scénario. Pourtant dans un jeu où l’on incarne une araignée qui mange des mouches et tisse des toiles, c’était pas gagné.

La particularité de Spider et de son scénario, c’est qu’il est sans paroles. On visite le manoir Bryce, une salle après l’autre. On sait d’après le titre complet, que le manoir abrite un secret. Mais rien d’autre ne nous sera révélé directement. En tant qu’araignée on explore les salons, chambres, la cuisine, la cave… On tisse des toiles pour capturer des insectes et les dévorer. Rien d’humain ne semble nous intéresser. Mais le joueur derrière l’araignée, lui, reconnaît les objets, décrypte les photos, interprète ce que l’araignée ne peut pas comprendre. Ainsi on découvre une alliance tombée dans le trou de l’évier. Une photo de couple déchirée. Les trophées de championnats sportifs gagnés par deux frères, l’un toujours premier, l’autre second. Une robe de mariée qui prend la poussière, seule dans un placard.

Peu à peu, une histoire se dessine : une histoire de rivalité, d’amour, de trahison.