A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis

euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.

Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,

suscipit in posuere in, interdum non magna.

|

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net

A première vue, ça ressemble au jeu le plus chiant du monde.

AVERTISSEMENT : cet article contient quelques spoilers, ne lisez pas avant d’avoir joué si vous souhaitez ne pas gâcher les surprises du jeu.

A la manière de ces simulateurs de feu d’ambiance pour télévision, Little Inferno nous fournit notre cheminée personnelle qui sera pour ainsi dire le seul espace de jeu. On peut alors y brûler des trucs et des machins, tout ce qui nous passe sous la main et regarder le résultat : les objets se disloquent, certains crient ou explosent, cela produit des flammes de différentes couleurs, ou des effets parfois inattendus. Un plaisir hypnotique et un brin pyromane, qui s’essoufflerait vite s’il le jeu n’avait autre chose à proposer.

Ecrit et mis en musique par Kyle Gabler, l’auteur de World of Goo, Little Inferno possède le même ton mi-ironique, mi-mélancolique, et le même univers moderne fait de solitudes juxtaposées et de systèmes absurdes et désincarnés qui s’auto-entretiennent à l’infini. Ici, le climat est détraqué, il neige depuis aussi longtemps qu’on s’en souvienne. La Tomorrow Corporation propose aux enfants un « Little Inferno » individuel, qui est donc une petite cheminée dans laquelle on peut tout brûler pour se tenir au chaud, en attendant un hypothétique redoux. Mais — astuce — il faut d’abord acheter par correspondance les objets qui serviront à alimenter notre feu.

On reçoit des catalogues d’objets et on passe commande. Les objets brûlés rapportent de l’argent et on peut en acheter d’autres, et ainsi de suite. Le jeu propose une série de « combos » à réaliser, qui fonctionnent un peu comme des « achievements » : en brûlant certains objets ensemble on valide le combo et on obtient des timbres qui permettent d’accélérer les livraisons d’objets.

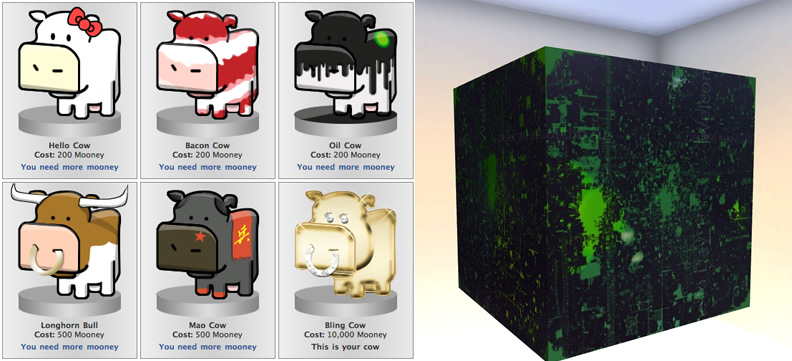

On a quelque chose qui en apparence ressemble à un bête jeu de « grind » : brûler toujours plus pour gagner toujours plus et acheter toujours plus d’objets à brûler… Et dans quel but ? Il n’y a pas de points, pas de chrono, pas de jauge de température. On peut allumer le feu autant de fois qu’on veut, on ne peut pas perdre, mais pas gagner non plus (même si le jeu a une fin). La démarche critique rappelle celle de Cow Clicker ou plus récemment du Curiosity de Peter Molyneux.

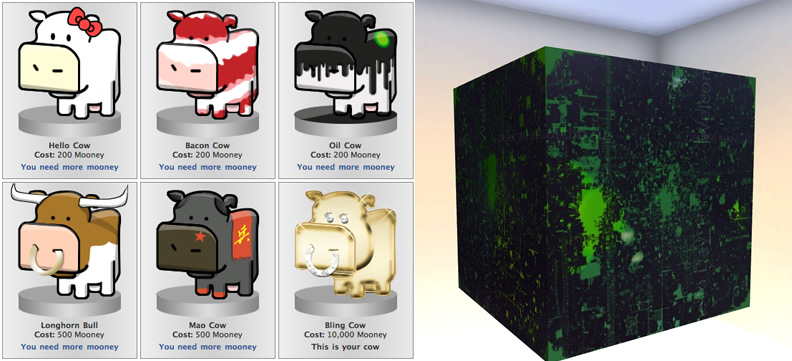

Ces deux expériences tournent autour des mécanismes des jeux dits « sociaux » qui reposent sur la répétition en boucle d’actions sans intérêt, motivées non par le fun mais par la promesse d’un futur meilleur item à débloquer. Cow Clicker nous promet une meilleure vache, Curiosity nous promet une nouvelle couche de cubes et tout au fond quelque chose de fantastique qui sera réservé à une seule personne. Cow Clicker voulait mettre en lumière l’ennui fondamental et l’anti-ludisme d’un tel système, mais l’expérience a tourné court lorsque des joueurs s’y sont réellement investis. Quant à Curiosity on ne sait pas très bien ce que Molyneux souhaite démontrer avec ça, mais toujours est-il que des milliers de gens détruisent des milliers de cubes en ce moment-même, espérant atteindre la prochaine couche, puis la prochaine…

Dans Little Inferno cependant, le joueur n’est pas abandonné à son statut de cobaye d’expérience de game design ou de théorie du jeu. Les objets que l’on achète pour les détruire sont des fragments de notre société, des choses personnelles, un souffle d’air du temps. Rien à voir avec la vache dorée qui est tellement mieux que la vache de base. Ici on brûle une carte de crédit, les antidépresseurs de Maman, des sushis surgelés ou même la Lune ou Internet. Certains objets sont faciles à brûler, d’autres provoquent un petit pincement au cœur. Le jeu propose par exemple de brûler nos propres documents personnels : il ouvre un répertoire de documents présent sur l’ordinateur et on peut importer une vraie photo. Dans mon cas, le répertoire ouvert contenait des copies de factures et de papiers d’identité, et de vieilles photos de famille – impression bizarre garantie.

En plus des objets commandés on reçoit aussi des lettres de différents personnages : le monsieur du bulletin météo, la dame de Tomorrow Corporation, mais surtout la petite voisine, elle aussi accro à la cheminée, avec qui une relation va se créer. On peut brûler les lettres ou les conserver, mais cela occupe une place dans l’inventaire. La voisine nous envoie un joli cœur en carton, faut-il le conserver ou l’utiliser comme combustible ? Ce qui commençait comme un gimmick narratif se développe petit à petit et devient une relation épistolaire à la Mary and Max. Deux êtres coincés chez eux, qui compensent la peur du dehors par de petites addictions et qui se soutiennent sans jamais se rencontrer. Dans le film une petite fille australienne mal dans sa peau écrivait à un New-Yorkais atteint du syndrome d’Asperger et le submergeait de questions sur le monde. Cette correspondance leur permettait d’évoluer, dans la souffrance, mais d’évoluer.

De même dans Little Inferno, le joueur incapable de détourner son regard de la cheminée, tient le rôle de l’autiste. Petit à petit l’humain surgit au milieu du système et fait littéralement voler en éclats le « jeu social », avec un changement de perspective et une très jolie fin en forme de parabole. Contrairement à Cow Clicker ou à Curiosity qui se contentent de nous mettre dans la peau de l’âne qui court après la carotte, Little Inferno parle de tout ce qu’il y a autour de la carotte : l’ennui, la nostalgie, l’angoisse, l’envie, mais aussi les autres « ânes ». Faut-il brûler le « bon pour un câlin » ? Faut-il brûler Internet ? A vous de voir.

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net

Culpa Innata (2007) est le premier et dernier jeu vidéo développé par la société Momentum. Techniquement boiteux, ce jeu d’aventure allie le kitsch assez Z de hackers qui communiquent par projection astrale à un discours décalé sur le sexe, les rapports hommes/femmes et la politique. Il dépeint une dictature douce et ambigüe, laissant le joueur se débrouiller pour savoir quoi en penser, et propose un gameplay très libre, non linéaire pour l’explorer.

L’univers de Culpa Innata n’est pas une utopie de science-fiction, c’est une projection : comment sera notre monde dans quarante ans s’il continue d’évoluer selon les tendances actuelles ?

Culpa Innata

Culpa Innata met en scène une société « parfaite » dans laquelle le crime a été supprimé, et où les citoyens vivent en harmonie, chacun selon son mérite. Les gens sont évalués, notés et répertoriés dans un diagramme pyramidal intitulé « Index de Développement Humain », en fonction de leur quotient intellectuel et de leur contribution à l’économie. L’objectif de chaque personne est d’évoluer toujours plus haut dans cette pyramide sociale. Ne pas faire ce qu’il faut pour développer son capital personnel, c’est une faute, voire un délit pour lequel on peut être dénoncé. La notion de famille a été abolie et remplacée par un système d’éducation d’Etat optimisée pour obtenir les meilleurs citoyens possible. Même la police se doit de se restreindre dans ses actions pour ne pas entraver la bonne marche du commerce. L’idée de couple ou de mariage n’existent plus non plus : il est de règle d’avoir plusieurs partenaires sexuels, et de ne jamais accorder d’exclusivité à personne.

Pas de passion, pas de colère. Ceux qui transgressent ces lois se voient déportés dans les « Etats-voyous » qui ne font pas partie de la « World Union » (qui consiste en gros en Amérique, Europe et Australie). Là-bas les gens vivent encore comme des barbares qui s’entretuent, se marient et élèvent eux-mêmes leurs enfants dans la pauvreté et la violence. La vraie vie, quoi.

Dans le rôle désagréable du flic un peu fascisant…

La dynamique du jeu repose sur la confrontation de ces deux univers. On incarne en effet Phoenix, agent du gouvernement, qui mène une enquête pour meurtre. Ce n’est d’ordinaire pas dans ses attributions, puisque justement il n’y a plus de meurtres depuis des années. Elle travaille pour le service de l’immigration : elle fait passer des interrogatoires aux candidats à la naturalisation, qui doivent justifier d’un indice de « Développement Humain » suffisant, mais aussi apporter les preuves qu’ils adhèrent sans réserve à l’idéologie de la World Union. Le joueur doit régulièrement s’acquitter de cette tâche en conduisant les interrogatoires : choisir les questions, surveiller les réactions de l’immigrant grâce au détecteur de mensonges. Il faut les cuisiner pour être sûr qu’ils sont prêts à couper définitivement les liens avec leur famille, ou qu’ils n’ont pas de loisirs trop asociaux, comme l’informatique. Ces passages qui nous mettent dans le rôle désagréable du flic un peu fascisant sont parmi les plus intéressants du jeu.

Un système original d’agenda libre et de dialogues à timing limité

Cependant au moment où le jeu commence il y a effectivement eu un meurtre : celui de Bogdanov, citoyen fraîchement naturalisé. Il est mort lors d’un voyage d’affaires à l’étranger, dans des circonstances fumeuses. C’était pourtant un immigré bien intégré, dont personne ne soupçonnait les origines, et qui avait quitté sa Russie natale pour ouvrir une boutique de « choses » : sortes de bibelots de luxe ou de statuettes produisant hologrammes et effets lumineux, totalement inutiles – tout un symbole. Phoenix doit donc enquêter sur cet homme et découvrir s’il était réellement devenu un citoyen modèle, ou bien si son assassinat est lié à son ancienne culture. Pour ce faire, elle ne dispose d’aucune des méthodes de la police scientifique puisque celle-ci a cessé d’exister faute de criminalité. Et de toute façon la scène du crime est à des milliers de kilomètres. Non, tout ce que Phoenix peut faire c’est interroger les collaborateurs et amis de la victime pour tenter de comprendre qui il était. Culpa Innata repose sur un système de dialogues à timing limité assez original, et qui rappelle dans l’esprit ce que prônera Swery65 avec Deadly Premonition : laisser au joueur la liberté de son emploi du temps.

Le temps passe, les journées se suivent : le soir Phoenix ne peut plus importuner les gens et doit rentrer chez elle, remettant au lendemain ce qu’elle n’a pas eu le temps de faire. Mais ce n’est pas grave, les objectifs n’ont pas de limite temporelle ou de priorité, ce qui laisse au joueur la possibilité d’organiser son enquête à sa guise. Selon la loi en vigueur, il est interdit de nuire au commerce : Phoenix ne peut poser que quelques questions à chaque employé de magasin ou de bar afin de ne pas le détourner des clients. Il faut bien choisir ce qu’on veut demander et comment aborder le sujet pour obtenir des informations avant de se faire rembarrer. C’est réellement l’un des points forts de Culpa Innata.

Le jeu ne donne pas d’objectifs liés à la Résistance, c’est au joueur de sortir des rails pour la découvrir

Le soir venu, Phoenix quitte son uniforme, elle peut regarder la télé, rejoindre sa meilleure amie dans un bar ou aller danser. Ou même errer dans les rues la nuit et s’interroger sur la signification de mystérieux messages laissés sur des affiches. L’alternance journée de travail / soirée en civil crée un rythme familier, et permet de percevoir le quotidien de cette semi-dictature : la vie y est tranquille et réconfortante, et pourtant le malaise n’est jamais loin. Phoenix avoue à sa confidente qu’elle ne trouve aucun plaisir dans les relations sexuelles qu’elle entretient pour les convenances. Elle découvre des immigrés qui entretiennent un mariage clandestin, ou des notables hors-la-loi protégés par les autorités… La mort suspecte de l’un d’eux en plein orgasme met Phoenix sur la piste d’un vaste trafic d’appareils de « réalité virtuelle » : ceux qui en ont les moyens fuient en pensée cette société trop stable, quitte à en mourir de plaisir.

Oui bien sûr, cette société parfaite n’est qu’un masque sous lequel grouillent la corruption et l’injustice. C’est ce que ne manquera pas de comprendre l’enquêtrice, et son univers finira de basculer complètement lorsqu’elle découvrira en plus l’existence d’une « Résistance » secrète établie dans une sorte de dimension parallèle. Cette découverte cependant est complètement facultative : c’est encore l’un des points forts du jeu. Le joueur peut se contenter de faire son travail sans rien voir, en bon agent gouvernemental, ou bien décider de sortir le soir pour enquêter librement. Le jeu ne donne pas d’objectifs liés à la Résistance, c’est au joueur de sortir des rails pour la découvrir. C’est uniquement par la volonté du joueur que Phoenix pourra frôler les limites de son monde et apercevoir l’envers du décor.

« Culpa Innata » ou « péché inné » : le titre se réfère au péché originel, c’est à dire la désobéissance à Dieu, le péché de connaissance du Bien et du Mal, la conscience autonome. Au joueur de décider à quel point Phoenix perdra son innocence et prendra conscience de la nature de son monde. La thèse du « péché inné » affirme aussi l’idée que l’humanité hérite de cette culpabilité originelle et est incapable d’être fondamentalement bonne. C’est une question classique du genre de l’utopie, qui prend un malin plaisir à démontrer comment le plus parfait système finit par s’écrouler sous le poids des égoïsmes. Culpa Innata a le mérite de s’intéresser davantage au système qu’à la chute (au contraire d’un Bioshock par exemple).

De nombreux éléments de mise en scène de cette société futuriste reposent sur la sexualité

De nombreux éléments de mise en scène de cette société futuriste reposent sur la sexualité : interdiction du mariage, infidélité obligatoire, mais aussi inversion des rapports hommes/femmes. La plupart des chefs sont des femmes par exemple, et surtout il est très mal vu pour les hommes de draguer : c’est immédiatement considéré comme un signe de faiblesse et de vulgarité. Seules les femmes prennent l’initiative et décident de leurs partenaires.

C’est là que le propos du jeu devient un peu ambigu. On a une dictature dirigée par des femmes en majorité, dans laquelle la violence a été éradiquée, dans laquelle les femmes ont accès à la contraception et ne sont liées à aucun partenaire, n’ont aucun devoir de maternité ou d’éducation des enfants, dans laquelle elles peuvent se promener seule la nuit sans peur et aller seule en discothèque. Personnellement, j’avoue que cette dictature m’a semblé relativement désirable. Tout ceci est-il à mettre sur le même plan que la police de la pensée ou l’étalonnage des êtres humains selon leur capital économique ? Après tout, l’autonomie sexuelle des femmes a été présentée comme un élément de sociétés autoritaires ou utopistes depuis au moins Le Meilleur des Mondes d’Huxley (1932), avant d’être reconnu comme quelque chose de positif. Ici il est difficile de dire si le jeu incite à condamner tout ce modèle de société en bloc, mais ce n’est peut-être pas le cas. Si cet univers est censé être une simple projection de notre avenir, alors tout n’est pas forcément à jeter. On a en tout cas un univers qui n’est pas tout blanc ou tout noir, et le parcours de Phoenix nous pose pas mal de questions passionnantes.

Culpa Innata

Culpa Innata, développé par une boîte de R&D installée sur un campus technologique d’Istanbul, a beau souffrir d’une 3D grossière et plonger allègrement au fin fond de l’uncanny valley avec son moteur de rendu des visages, il possède un style kitscho-futuriste charmant, et des idées de gameplay assez uniques. L’audace des thèmes abordés est surtout remarquable, alors que bien des jeux d’aventure se contentent d’être gentiment loufoques. Pour cela il mérite vraiment d’être redécouvert. Malheureusement la suite, qui était en développement, ne verra sans doute jamais le jour. Il nous reste à attendre 2047 pour voir si le monde évoluera comme Culpa Innata le prédit.

|

|