A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis

euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.

Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,

suscipit in posuere in, interdum non magna.

|

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

Ils sont verts, ils sont méchants, ils en veulent à votre corps. Non, ce ne sont pas les zombies, ce sont les hommes venus de Mars ! Le retour d’un vieux cliché dans le jeu vidéo ?

Vous en avez assez des zombies, vous ne supportez plus les jeux qui en vomissent par camions, et pourtant vous n’avez pas fini de devoir les supporter. Mais patience, l’ère du Martien approche !

Comme le zombie, le Martien offre un ennemi facile à détester car profondément méchant et irréversiblement différent. Et comme le zombie, le Martien est en même temps une version en miroir de l’être humain. Démarche ou silhouette grotesque, déformée, caricaturant le corps malhabile avec lequel nous vivons, jetant à la face de nos ambitions une irrémédiable mortalité, une décrépitude de la chair et de l’âme, ou bien encore un inévitable mauvais fond – colère, envie, cruauté, égoïsme… – que l’on combat aussi bien chez ses semblables que chez soi-même. « L’enfer c’est les autres » pourrait se dire « L’enfer c’est l’alien » !

Comme le zombie, le Martien repose sur une longue culture cinématographique, faite de chefs d’œuvre plus ou moins douteux (toutes les déclinaisons de Invaders from Mars, The Day Mars Invaded Earth, The Angry Red Planet et autres Devil Girl From Mars… mais aussi War of the Worlds ou Forbidden Planet – bien qu’il ne s’agisse pas de Mars pour cette dernière). Le martien y est tantôt le Mal pur, tantôt le support d’un message : Mars – ou toute planète habitable imaginaire – est le double de la planète Terre, une possibilité de nouvelle civilisation.

De nombreux jeux se promettent actuellement d’explorer le thème martien, selon ces deux approches.

Au rayon des parodies rétro, on trouve deux jeux de type « tower defense« . Le premier est sorti récemment et s’intitule Unstoppable Gorg. L’ennemi n’est pas martien à proprement parler, mais le jeu reprend toute l’imagerie des films de SF des années 50, allant jusqu’à inclure pour chaque mission des vidéos d’intro et outro en noir et blanc, avec des soucoupes volantes attachées à un fil de nylon, et des aliens aux grands yeux de mouche. On y rencontre donc la nation de Gorg, ainsi que des robots vivants dans le soleil, et de terribles cerveaux télépathes. L’ambiance rétro est totalement réussie.

Le second jeu est en cours de développement chez le tout jeune studio français Lightmare : Beware Planet Earth. Ici l’inspiration rétro très cartoon est assumée, même si elle semble surtout devoir au film Mars Attacks de Tim Burton, avec ses Martiens hydrocéphales. L’équipe explique sur son blog toute une série de réflexions sur ses sources d’inspiration et ses objectifs en termes de design, à suivre ici.

D’autres jeux, toujours dans le registre parodique, s’octroient une parenthèse martienne, alors que le décor principal est terrien, comme le DLC de Iron Brigade, Rise of the Martian Bear, qui transporte l’action sur Mars, ou encore comme le dénouement de Saints Row The Third, qui fait de notre personnage le héros d’un film de genre furieusement rétro. Mars c’est un peu le « one step beyond » : que peut-on faire quand tout est déjà over the top, quand on est déjà au summum du n’importe quoi ? Eh bien on envoie l’histoire sur Mars ! (A noter que dans le cas de Volition, c’est aussi un clin d’œil à leur série Red Faction)

Mais d’autres projets optent pour l’approche plus sérieuse et humaniste du thème martien, il s’agit de deux projets indies, dont l’un est financé par le biais du crowdfunding. Il s’agit de Lifeless Planet, dont on peut également suivre le développement via le blog dédié. Ici aussi on ne voyagera pas exactement sur Mars, mais sur une planète rougeâtre semblable à la Terre, une jumelle de Mars. Alors que la planète semble déserte, on y découvre de curieuses traces d’exploration soviétique. Le jeu devrait passer en bêta d’ici quelques semaines, et semble très prometteur, tant l’auteur semble attaché à l’idée de créer avant tout un jeu d’aventure atmosphérique, sans aller chercher dans les sempiternels modèles guerriers.

Enfin l’autre projet martien qui nous promet une planète à explorer sortira sur iPhone et iPad dans très peu de temps : Waking Mars, par Tigerstyle Games, les créateurs du génial Spider. Le jeu aborde la question de l’exploration et de la terraformation d’un point de vue assez scientifique, en imaginant un gameplay fait à la fois de plateforme et de « jardinage » selon les termes du développeur ( également un blog à suivre ici). Si le niveau narratif égale celui de Spider, cela devrait être très intéressant.

Si les Martiens pouvaient cristalliser à une époque l’ennemi redouté dans la vie réelle (les Soviétiques par exemple) et jouer sur un sentiment de paranoïa largement répandu, ils sont dénués aujourd’hui d’un quelconque sous-entendu politique (à moins que… ?), et font simplement office de support parodique à un jeu d’extermination joyeuse.

En revanche dans les jeux non parodiques, Mars est une incitation à la découverte, une poésie du mystère et des possibles, soutenues par un gameplay non guerrier.

Espérons donc que ces différentes aventures martiennes sauront renouveler le gimmick du petit homme vert !

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net dans le cadre de la thématique « Le jeu d’aventure bouge encore »

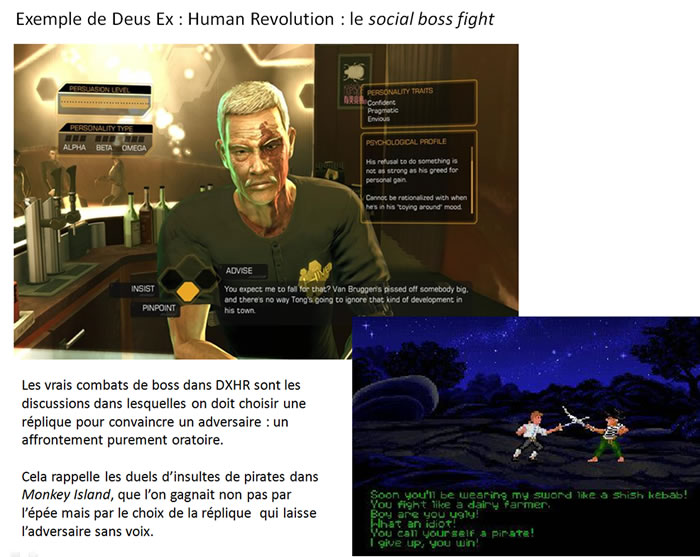

Selon la fameuse phrase du game designer Sid Meier un bon jeu est « une suite de choix intéressants ». Un choix est intéressant à plusieurs conditions, il détaille cette affirmation ainsi : il ne doit pas y avoir une option clairement meilleure que les autres (sinon le choix est facile à faire), mais les options ne doivent pas être toutes également satisfaisantes (sinon le choix est ennuyeux), et le joueur doit pouvoir effectuer son choix en connaissance de cause (pour éviter l’impression de hasard ou de triche). En bref un choix c’est de la réflexion et de la prise de risque.

Bien sûr Meier avait plutôt en tête le jeu de stratégie, mais cela pourrait probablement s’appliquer aux jeux d’aventure à narration non-linéaire et aux scénarios à embranchements.

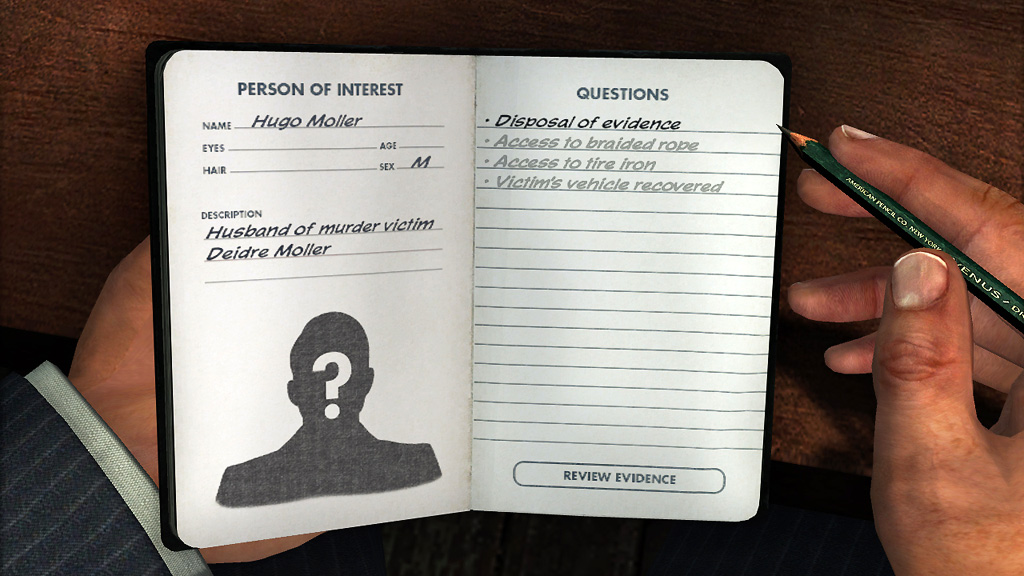

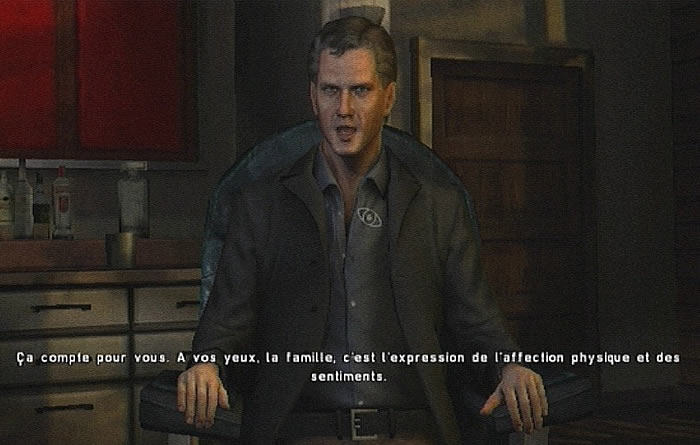

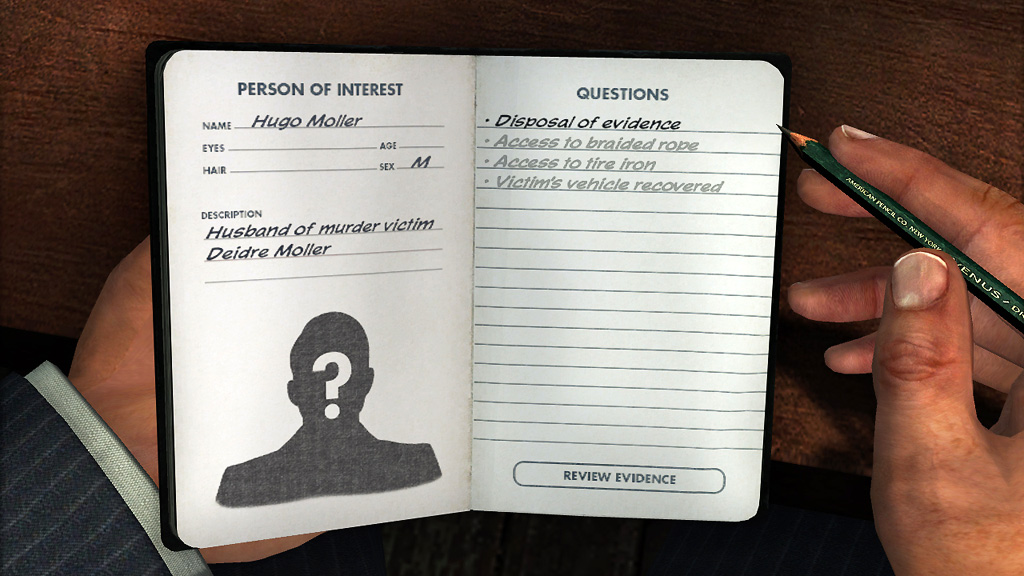

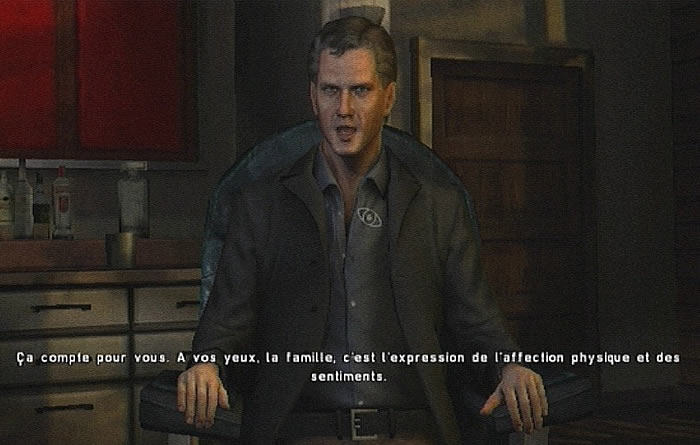

On connaît tous la petite déception devant un choix de dialogues, au moment où on s’aperçoit qu’il faudra poser toutes les questions, et que l’ordre dans lequel on les pose n’a aucune incidence sur la réaction du personnage. Aucun choix intéressant ici, simplement un geste mécanique pour débloquer la suite de l’histoire. Dans L.A. Noire on avait failli y croire puisqu’on devait interroger les suspects et choisir parmi plusieurs réponses différentes selon que l’on doutait ou pas de la sincérité de l’interlocuteur. Mais c’était une illusion, au final peu importait le choix du joueur, l’enquête finissait toujours de la même manière.

RÉUSSIR OU MOURIR

Heavy Rain avait tenté de proposer de réelles conséquences aux actions du joueur : la fin de l’histoire pouvait être complètement différente selon le cheminement suivi, et le risque pris à chaque pas était réel puisque tous les personnages principaux pouvaient mourir. Cependant était-ce vraiment un « risque » ? Heavy Rain proposait plutôt une sorte de scénarisation du game over : on pouvait réussir telle séquence (fuir la police, trouver un indice…) ou échouer. Un jeu vidéo normal nous demanderait de recommencer jusqu’à réussir ; ici on pouvait passer outre et vivre avec son échec. On peut difficilement parler de choix dans ces conditions : le joueur n’a pas les informations nécessaires sur ce qui va se passer, et bien entendu, l’échec n’est pas une option sciemment choisie. C’est effectivement un scénario à embranchements, mais sans stratégie pour le joueur, sans « choix intéressants ». Les différentes fins, comportant tout un panel de dénouements particulièrement désastreux, étaient surtout un catalogue des différentes façons d’avoir échoué. Bien sûr l’expérience de la frustration et de l’impuissance peut être narrativement intéressante, mais c’est un autre débat.

Comment alors construire un scénario à choix intéressants ?

On peut tabler sur des variations subtiles d’un même scénario, comme par exemple quand on propose de répondre à un personnage sur différents tons : agressif, amical, neutre… à la façon des Mass Effect. Mais on se rapproche alors de scénarisation RPG et on s’éloigne de l’idée d’un scénario impacté par le joueur, un scénario RPG étant par essence construit pour rester un emballage valable quelle que soit la cuisine que fait le joueur à l’intérieur. Pour celui-ci il s’agit donc davantage de choix stratégiques (faction, compagnon, alignement, style de combat…) que de choix scénaristiques.

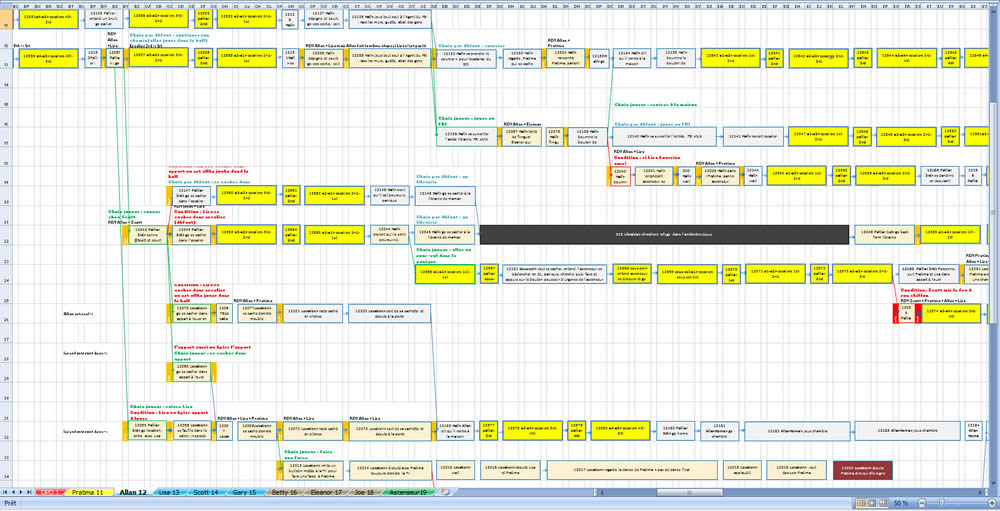

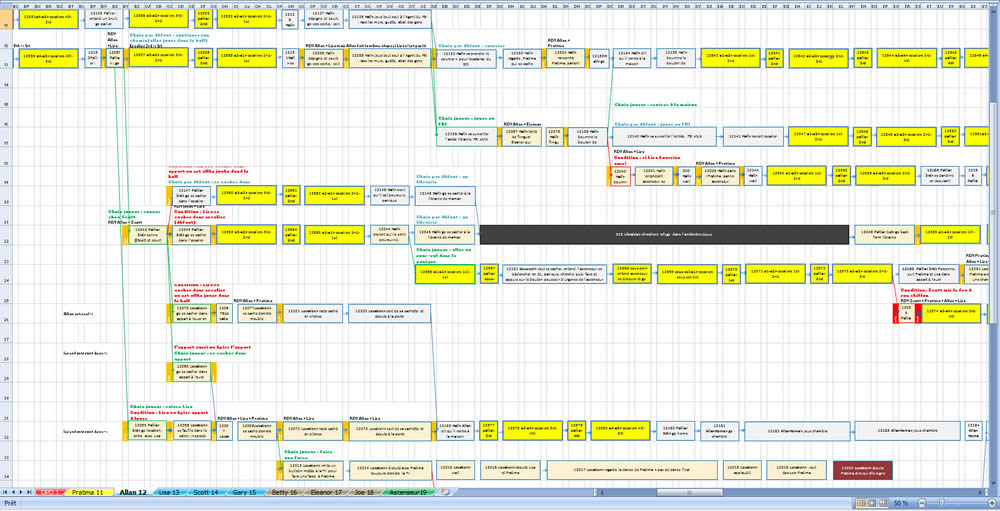

La conception narrative d’un jeu relève toujours du casse-tête quand il s’agit de proposer des choix nombreux et significatifs au joueur. Et le casse-tête s’intensifie lorsque les embranchements interviennent aussi bien au niveau macro (des branches de scénario qu’il faut raccorder entre elles) qu’au niveau micro (des choix de dialogues ou d’action pendant une séquence). Le schéma scénaristique d’ensemble devient tellement touffu qu’il est extrêmement difficile de s’en faire une vision synthétique, ou de s’assurer que chaque détail est cohérent dans n’importe quel embranchement narratif. On atteint réellement des limites de lisibilité avec des outils comme Word et ses hyperliens ou Excel, et même avec des outils conçus exprès pour ça, comme Articy:Draft. Sans parler du fait qu’on risque l’explosion en termes d’assets et de mémoire nécessaire pour faire tourner le jeu si on prévoit trop de scènes facultatives.

AUJOURD’HUI OU PEUT-ÊTRE DEMAIN

Une autre solution consiste à donner au joueur la liberté de son agenda. Cela suppose un jeu à monde ouvert, en temps réel. Parce que si le temps du jeu est suspendu jusqu’à ce que le joueur finisse par effectuer l’action voulue, on perd évidemment l’impression du libre choix. Il faut au contraire permettre au joueur de décider librement de son planning du jour, qu’il décide d’aller droit au but ou de reporter sa mission principale. Deadly Premonition en est le meilleur exemple : il arrive que le héros ait un rendez-vous à une heure précise de la journée. Le joueur peut s’y rendre ou bien décider de faire autre chose : le temps passera malgré tout, de façon naturelle, et le rendez-vous sera reporté au lendemain. Il est donc possible de suivre la trame principale sur quelques jours ou sur quelques semaines, selon le rythme désiré, et de se livrer à différentes activités dans l’intervalle. Cette liberté de « timing », notion cruciale pour Swery65, permettait de construire un lien intime avec le personnage principal (voir aussi notre article dédié à l’usage du trivial dans cette même optique).

CROISER LA BIMBO OU LA PUNKETTE

A défaut d’avoir à disposition un open world apparemment vivant et indépendant, il est aussi possible pour le jeu de collecter une série d’informations sur le comportement du joueur, afin de légèrement orienter le scénario d’une façon ou d’une autre, et ainsi donner l’impression que ses choix modèlent l’histoire. A un niveau balbutiant cela donne Bioshock, qui comptabilise le nombre de bonnes et mauvaises actions envers les « petites sœurs », et traduit cela en quelques avantages tactiques et en différentes cinématiques de fin.

A un niveau plus sophistiqué, cela donne Silent Hill : Shattered Memories, qui établit littéralement un profil psychologique du joueur et adapte les dialogues et jusqu’à l’apparence des personnages rencontrés en fonction de cela. Pour ce faire, le jeu utilise des questions directes, et même des tests psychologiques classiques (les fameuses taches de Rorschach), mais il va plus loin que ça en analysant les faits et gestes du joueur : ce qu’il regarde, sur quoi il s’attarde, comment il se dirige dans l’environnement… Ainsi sans en avoir toujours conscience, en jouant on fait en permanence des choix qui impactent le scénario de manière parfois radicale. Les différentes branches scénaristiques ne sont pas bonnes ou mauvaises – il y a d’ailleurs un éventail de cinq profils-types, elles reflètent simplement la personnalité que le joueur choisit d’imprimer au héros.

Un jeu d’aventure peut donc proposer quelques fluctuations en fonction de variables et de paramètres collectés au fil de la partie, de manière plus naturelle et transparente que par des choix de dialogues à l’ancienne.

SAUVER L’HOMME-POULPE OU DRAGUER LE POÈTE

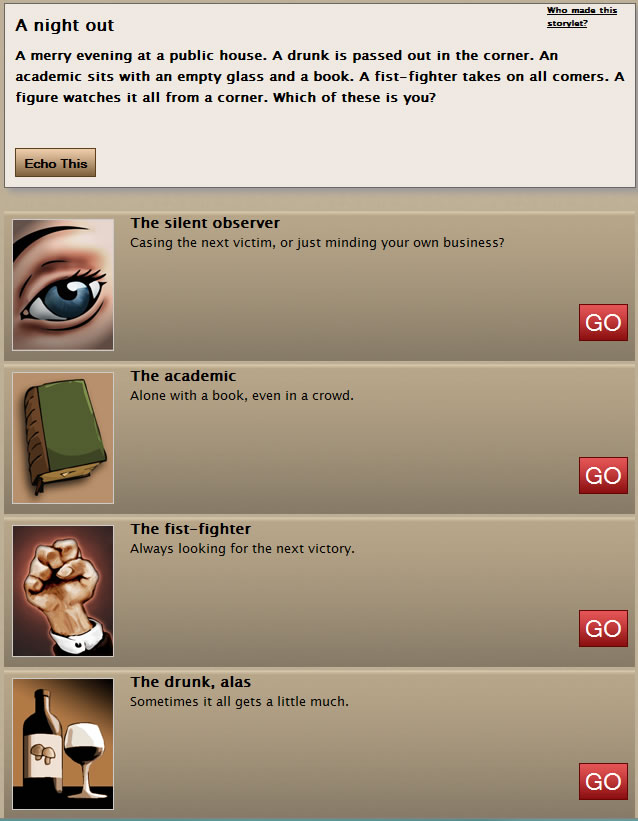

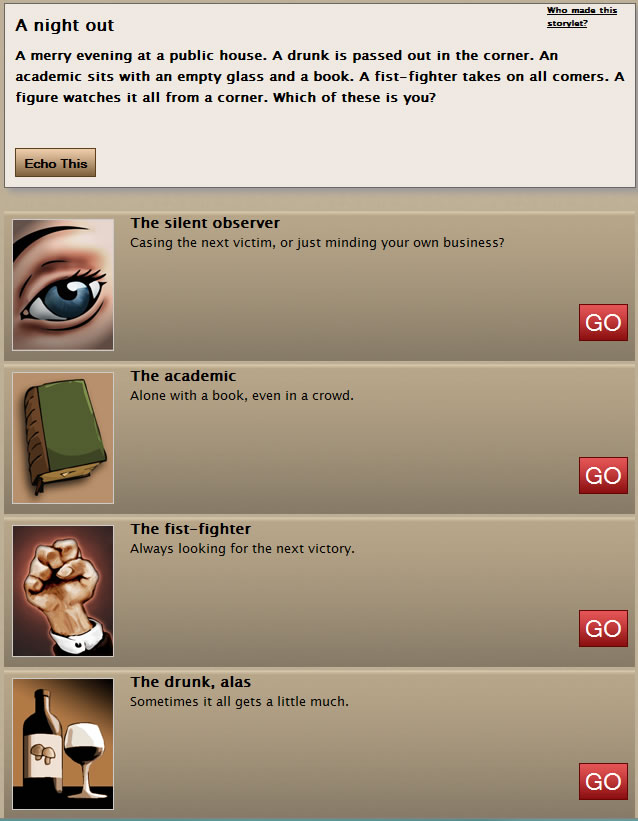

On a vu récemment apparaître un autre modèle de jeu offrant une narration non-linéaire, une bizarrerie mariant jeu textuel et open-world : Echo Bazaar. Le joueur incarne un personnage, dans un Londres victorien qui aurait sombré sous terre si profondément que la lumière du jour n’y serait plus visible. Il n’y a pas de trame principale à proprement parler, même si on peut suivre quelques fils conducteurs sur la durée. Il s’agit plutôt d’y vivre le quotidien du personnage. Pour ce faire on joue des « storylets », des bribes de scénario représentées sous forme de cartes : telle carte permet d’aller cambrioler une bijouterie, telle autre d’enquêter sur un médium, telle autre de séduire un poète fauché… Chaque carte requiert des conditions pour pouvoir être jouée, mais une fois les conditions remplies, on peut jouer n’importe quelle carte à n’importe quel moment.

Chaque mini-scénario peut tenir un une seule carte ou bien se raconter au fil d’une quinzaine de textes. Dans tous les cas, le joueur décide absolument de tout : quelle histoire suivre, comment occuper sa journée, comment gagner sa vie, où loger et quel quartier de la ville arpenter, qui fréquenter et quelle conduite morale tenir… Les actions sont plus ou moins difficiles à réussir et dépendent de compétences acquises, mais le joueur peut aussi choisir quelle dose de risque accepter, et écrire ainsi son histoire. Elles sont suffisamment neutres pour pouvoir êtres répétées plusieurs fois, comme un travail ou une habitude, imprimant au jeu une ambiance de quotidienneté.

Ce sont des couches de micro-narrations indépendantes qui sont superposées : leur multiplicité et leur désynchronisation compensent leur linéarité. Et l’usage de simples textes illustrés d’images génériques permet de prévoir un nombre incroyable de ces mini-scénarios. Le jeu en son état actuel, lancé depuis 2009, représente un travail d’écriture réellement phénoménal. Il y a tellement d’histoires à vivre qu’au bout de quelques semaines on a réellement l’impression d’avoir lu un roman entier situé à « Fallen London » et d’y avoir vu vivre toute sa pittoresque population. On a aussi réellement l’impression de s’être approprié le personnage, puisque son histoire est à chaque instant un choix : faut-il défendre un homme-poulpe agressé par la foule ou bien le détrousser ? Faut-il écrire des vers sur le ciel perdu ou bien des pamphlets anarchistes ? Faut-il se livrer au trafic de belettes ou bien parier aux combats d’araignées ?

Ces différentes expériences narratives de choix intéressants sont sans doute le début de possibilités bien plus vastes, tant il est vrai que les auteurs sont souvent limités par la technique. L’avenir de la narration interactive sera fait de mondes ouverts, de personnages dotés d’intelligence artificielle psychologique capable de répondre à n’importe quoi… Et sûrement de bien d’autres idées neuves pour une implication grandissante du joueur dans l’histoire, sans appauvrir cette dernière.

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net dans le cadre de la thématique « Le jeu d’aventure bouge encore »

L’hôtel est un lieu – presque un lieu commun – du roman ou du film d’enquête. Un lieu de passage, un refuge anonyme. La chambre d’hôtel, nettoyée chaque jour, est un espace en apparence vierge de toute histoire ancienne. Autant dire qu’elle fournit un cadre parfait pour une histoire policière : tout y est signe d’une activité récente, tout y est indice.

Les chambres, normalement identiques, sont seulement marquées par le séjour des actuels résidents, dans un subtil jeu des sept différences : les bagages sont-ils défaits ? Les draps sont-ils encore chauds ? Le papier à lettre à en-tête a-t-il servi ?

L’hôtel romancé, qu’il soit luxueux comme dans L’Année dernière à Marienbad ou populaire comme dans Hôtel du Nord, accueille des visiteurs à la dérive, venus s’échouer là plutôt qu’accoster pour le plaisir. Jeunes femmes amnésiques, VRP taciturnes, amoureux suicidaires… Les couloirs de l’hôtel, la salle à manger, sont des lieux où le récit entrecroise des destins incertains et esquisse des portraits en demi-teinte.

Est-ce une coïncidence si les deux jeux d’aventure du studio Cing mettant en scène l’ex-flic Kyle Hyde se situent dans un hôtel ? Hotel Dusk : room 215 (sorti en 2007 sur Nintendo DS), puis Last Window : The Secret of Cape West (2010) : chaque jeu porte dans son titre le nom de l’établissement.

Chaque histoire se situe entièrement dans son hôtel respectif, dans lequel le héros a pris une chambre. Et comme dans toute bonne histoire de mystère, si tout le monde a l’air d’être là par hasard, on finit par comprendre que chaque personnage a de secrètes raisons de s’intéresser aux lieux, et que si coupable il y a, il fait forcément partie des résidents.

L’hôtel Dusk est un petit hôtel assez miteux au milieu du sud-ouest américain. Le patron et la femme de chambre sont trop mal embouchés pour être honnêtes, et parmi une galerie de personnages aux origines sociales incompatibles, le suspense se focalisera sur une jeune fille muette arrivée en stop sans argent ni bagages, un prospectus de l’établissement à la main.

L’hôtel Cape West était au contraire une résidence de luxe, dont les soirées étaient autrefois réputées. Ses chambres sont maintenant louées comme appartements, mais il est promis à la destruction. Même si les personnages y sont « chez eux », les studios ont conservé leur format de chambres d’hôtel et leurs fantômes du passé… Et puis tout le monde s’active à faire ses bagages, sous le coup de l’avis d’expulsion : là encore, on y est « de passage » et le temps est compté. Pourquoi cette soudaine décision de la part de la très élégante propriétaire ? Pourquoi l’accès au dernier étage, resté inviolé depuis treize ans, figé dans son luxe poussiéreux, est-il interdit ?

Le joueur devra donc guider les pas de Kyle Hyde afin d’explorer ces deux hôtels en douce : s’introduire dans les chambres, fouiller la cave, visiter le toit, subtiliser des clefs chez la direction… Le gameplay est tout en arpentage de couloirs, aux aguets pour découvrir qui parle avec qui, qui quitte sa chambre en pleine nuit… C’est une temporalité particulière qui s’instaure, un temps entre parenthèses, différent du métro-boulot-dodo, puisque les personnages ne travaillent pas. Le quotidien est rythmé par les horaires d’ouverture du restaurant et les petites habitudes de chacun.

D’autres jeux ont tiré parti de ce contexte hôtelier en utilisant le temps réel : dans Gabriel Knight 3 (un hôtel du sud de la France – 1999) ou dans L’Île noyée (un hôtel construit par un milliardaire sur une île sur le point d’être engloutie, d’après la BD de Sokal – 2007), le héros devait également mener l’enquête parmi les résidents d’un hôtel – tous suspects bien sûr – en surveillant leurs allers et venues pour surprendre une conversation au bon moment. Si le moment était passé, tant pis, c’était une information en moins pour le joueur. Cette utilisation du temps réel était encore plus frappante dans The Last Express, dans lequel le train tenait lieu d’hôtel en huis-clos.

Ce parti-pris du huis-clos peut sembler artificiel narrativement et peu réaliste. Dans Last Window par exemple, on est en pleine ville, rien n’empêcherait a priori le jeu de s’étendre au-delà des portes de l’hôtel. Mais c’est pourtant ce qui fonde tout le plaisir du casse-tête et de l’énigme, un plaisir presque théorique qui recourt pour résoudre le mystère autant à la logique qu’à la psychologie : toutes les clefs sont là, à portée, et s’offrent en défi à l’intelligence de qui veut s’y frotter. Si ce système fonctionne merveilleusement bien dans les romans ou les films, il constitue une mine d’or pour le gameplay d’un jeu vidéo.

Cela relève bien sûr de vieilles méthodes d’enquête, qui ne comptaient pas trop sur les analyses ADN ou les empreintes digitales, mais plutôt sur l’observation et la déduction, d’une manière vraiment ludique. Tellement ludique que certains apprentis détectives ont pu utiliser dans les années 30 des jouets, des maisons de poupées pour reconstituer des cas de meurtres non élucidés. Ces petites scènes macabres aux taches de sang dûment reproduites ont été conservées, et on peut encore aujourd’hui se demander qui a tué les Judson alors que la chambre était fermée de l’intérieur…

Cette économie de moyens dans la mise en scène du mystère et des outils pour le démêler a aussi produit le sous-genre du jeu « escape the room » : le joueur est prisonnier d’une pièce unique, et doit y chercher les moyens de s’évader. Généralement très neutre au premier regard, la chambre se révèle en réalité truffées d’énigmes et de codes à déchiffrer. Depuis les fameuses « Crimson Room » et surtout « Viridian Room » en 2004, le genre a connu toutes les déclinaisons imaginables, de la chambre d’hôtel au bureau design en passant par la chambre d’enfant, de l’ambiance traditionnelle japonaise à des contextes plus SF… On en trouve une sélection très complète ici.

C’est un peu le summum de l’enquête en chambre, le jeu d’aventure réduit à sa plus simple expression, condensé au point où ce sont les énigmes seules qui portent l’histoire. Car en effet, quand le jeu, même aussi minimaliste, est bien fait, il y reste toujours un récit, distillé par les meubles, la décoration, les traces d’un précédent occupant. Une chambre d’hôtel n’est jamais si propre qu’elle ne raconte pas d’histoire : l’hôtel lui-même fait partie des personnages.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

Un autre court billet qui faisait partie du calendrier de l’avent de Merlanfrit. Petit hommage à ce qui fut l’une de mes plus marquantes expériences de MMORPG.

L’un des problèmes de design des MMORPG, c’est la façon de gérer le désir de chaque joueur d’être le héros. Dans les jeux solos, pas de problème pour être l’élu salué par tous les passants. Dans un jeu massivement multijoueur, il faut partager cette gloire. Certains jeux trichent, les personnages non-joueurs font le tapin et font en sorte que chaque client se « sente spécial ». D’autres ont l’audace de proposer au joueur le rôle d’un quidam que personne n’attend.

C’était le cas de Star Wars Galaxies, sorti en 2003. Pourtant le défi était d’autant plus grand que le jeu se référait à un film culte : tout le monde voulait être Luke Skywalker. Tout le monde voulait être Jedi. Ou bien tout le monde voulait être Han Solo.

Le jeu se situait entre les épisodes IV et V : l’ordre des Jedis était anéanti, la Rébellion encore faible. SWG ne proposait pas Jedi comme classe de personnage. Il fallait d’abord développer un personnage « basique », le faire devenir progressivement sensible à la Force, ce qui était très long, avant de pouvoir enfin jouer un personnage Jedi. Les premiers joueurs à y parvenir avaient leur heure de gloire. Le jeu dans son ensemble proposait avant tout de faire vivre le monde, en donnant vie au commerce et aux relations sociales : il y avait par exemple des métiers de danseurs, de stylistes, de cuisiniers ou de fabricants de droïdes. La particularité de SWG était de donner la possibilité de jouer des personnages entièrement non-combattants. C’était viable et c’était fun, malgré le lot de problèmes qu’on peut imaginer. Devenir Jedi était une quête de longue haleine, un sacerdoce secret.

Et puis vint le New Game Enhancements (NGE). Je ne sais quel obscur marketeux décida que si les joueurs voulaient tous être Jedis, eh bien il fallait leur donner ce qu’ils voulaient. Le design du jeu fut entièrement refondu au bull-dozer : métiers, classes, combat, accession au statut de Jedi dès le début du jeu. Les Jedis-kékés se mirent à pulluler dans les rues, et à brandir fièrement leurs sabres-lasers alors que l’ordre était censé rester clandestin. C’était le début du compte à rebours vers la mort certaine de SWG, qui connut une chute catastrophique du nombre d’abonnés presque du jour au lendemain.

Les serveurs du jeu viennent officiellement de fermer le 15 décembre 2011. Un autre MMO validé par Lucas vient prendre sa place : Star Wars : The Old Republic, sorti ce 20 décembre. Parmi les classes proposées dès le début du jeu, un quart sont des Jedis (Jedi Knight, Jedi Consular), un autre quart sont des Siths (Sith Warrior, Sith Inquisitor). Autant dire que potentiellement la moitié des joueurs se baladent en agitant des sabres-lasers. Et pourtant chaque PNJ vous accueille comme si vous étiez le seul, et le sauveur attitré de la galaxie.

Star Wars : The Old Republic, le retour du lèche-botte.

L’association Non Violence 21 organise depuis quelques années des journées de réflexion et de sensibilisation à l’intention des étudiants de l’école Supinfogame, et cette année j’ai eu le plaisir d’être invitée à y contribuer en tant que game designer. La démarche est originale puisque contrairement à certaines polémiques un peu fatiguées, elle ne part pas du principe simpliste que le jeu vidéo rendrait violent par exposition à des images violentes. Au contraire les membres de l’association envisagent le jeu avec bienveillance, comme un moyen d’expression puissant permettant de véhiculer toutes sortes de messages. La violence est une donnée de notre monde, et leur volonté n’est pas du tout de censurer ce fait ou de le refuser. En revanche, ils essaient de promouvoir d’autres moyens de résoudre les conflits et de changer le monde, par l’action non-violente. Cela va de la bonne attitude face à un enfant agressif ou à du harcèlement moral, jusqu’à des actions revendicatives de grande ampleur façon Gandhi… Et cela commence par l’identification de différentes formes de violence : physique, psychologique, morale… La violence est perçue différemment par chacun. C’est un sujet très vaste que je n’aborderai pas ici faute de compétence, mais que je trouve très intéressant.

Quel est le rapport avec le jeu vidéo alors ? Eh bien, si on généralise un peu, il faut bien admettre que le jeu vidéo ne propose le plus souvent que la solution de la violence pour régler une situation de conflit, qu’il s’agisse de guerre, d’assassinat ou d’aventure. L’essentiel du gameplay repose principalement sur le fait de tuer l’ennemi et de survivre : pas de place pour la négociation ou quoi que ce soit d’autre.

Le discours de l’association ici n’était pas « moral », mais plutôt pratique : et si le jeu proposait d’autres options ? Cela permettrait non seulement de promouvoir d’autres rapports humains (du niveau individuel jusqu’au niveau international) mais aussi d’enrichir considérablement les expériences de jeu. Car cela obligerait les concepteurs à ne pas reproduire les mêmes modèles de gameplay, et les joueurs à repenser leurs habitudes et à leur redonner du sens.

« GAMES HELP ME UNDERSTAND SERIAL KILLERS BETTER:

I WANT TO INTERACT WITH PEOPLE I MEET, BUT I DON’T HAVE THE TOOLS, SO I SHOOT THEM. » (Tim Schafer)

Il me semble que le jeu vidéo est à une période assez bâtarde où l’on mélange une notion de conflit assez abstraite, comme celle qui nourrit des jeux « premiers » comme les échecs ou la « balle au prisonnier », mais aussi des jeux vidéo à la PacMan, avec une notion de conflit beaucoup plus concrète, contextuelle, qui ambitionne de parler de la réalité d’un conflit humain – guerres, bagarres de rue, luttes mafieuses…

Pour le dire autrement, peut-on prétendre dire quelque chose de la guerre en Irak, de ses enjeux politiques, psychologiques, en se basant sur un système de jeu à peine plus évolué que le « pan t’es mort ! » d’un jeu d’enfant ?

Le jeu vidéo prétend d’un côté aborder des thèmes adultes, mais de l’autre persiste dans des systèmes logiques relativement infantiles et simplistes. Oui je caricature peut-être un peu, mais c’est pour la démonstration ; en pratique ce sont des questions qui sont très loin d’être simples, et la technique est souvent un frein à l’audace expérimentale.

Mais c’est justement un champ d’expérimentation passionnant pour les concepteurs de jeux : presque tout est à penser et créer. C’est ce que j’ai essayé de transmettre aux étudiants avec qui j’ai eu l’occasion de débattre. J’ai essayé d’aborder la question de la « dissonance ludo-narrative« , c’est à dire le moment où gameplay et scénario entrent en conflit. Le scénario nous raconte l’histoire morale d’un type, ancien truand, qui essaie de se racheter et de devenir quelqu’un de bien, tandis que le gameplay nous montre comme c’est fun de tuer des gens et de provoquer des accidents. C’est un problème si on ambitionne de créer un jeu qui ait quelque chose à dire sur l’expérience humaine (ce qui n’est pas une obligation pour tous les jeux bien entendu). Les cas de Grand Theft Auto IV, d’Uncharted et de Red Dead Redemption ont été évoqués.

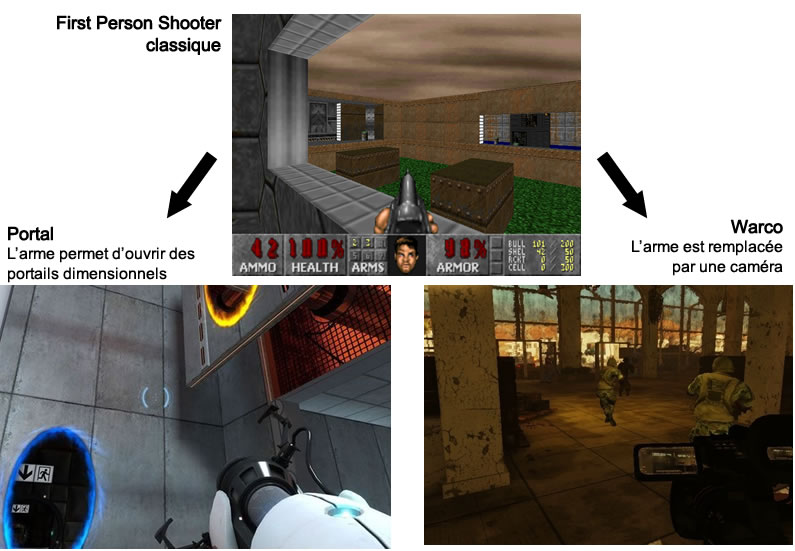

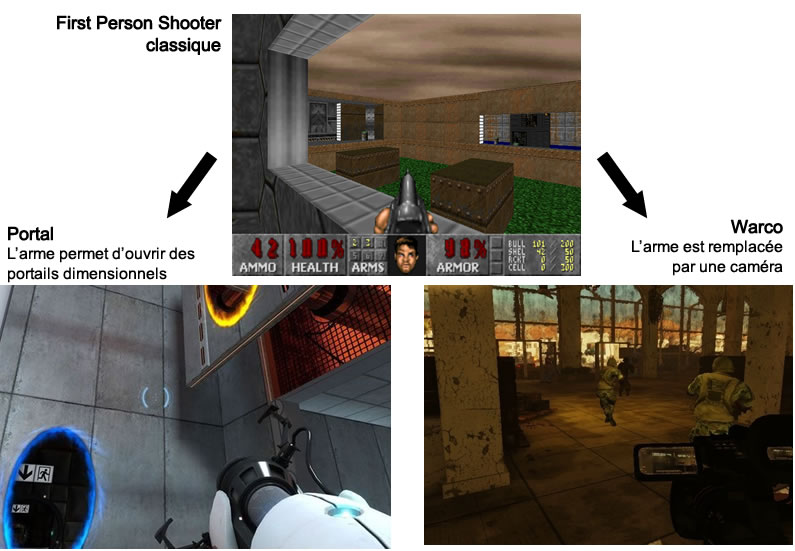

J’ai aussi essayé de dire que la recherche de modèles de gameplay non-violents pouvait amener des idées nouvelles à explorer, au lieu de produire des jeux sans fun, comme les étudiants semblaient le craindre. On a par exemple le cas du First Person Shooter, qui à partir d’un modèle purement guerrier, a pu donner des choses complètement différentes et passionnantes, comme Portal (où l’arme crée des portails dimensionnels au lieu de tuer), ou comme Warco (dans lequel l’arme est remplacée par une caméra puisqu’on joue un reporter de guerre).

Enfin j’ai essayé d’aborder le thème du choix laissé au joueur et de sa responsabilisation. Un certain nombre de jeux ont tenté de proposer différentes options au joueur, avec des dénouements différents et un impact différent sur le monde en fonction des actions choisies : tuer ou ne pas tuer dans Deus Ex, libérer ou utiliser les Little Sisters dans Bioshock… L’usage de la violence n’est pas imposé par le gameplay : le joueur doit s’impliquer et choisir en connaissance de cause, et faire face aux conséquences. La Croix Rouge demandait par exemple s’il ne serait pas bon que les jeux de guerre soient plus réalistes et prennent en compte ce qui est considéré comme « crime de guerre », en prévoyant les conséquences adaptées pour les joueurs qui violent les lois humanitaires internationales. Et à l’opposé des jeux qui mettent le joueur en situation d’assumer ses actes, on a bien sûr le jeu de propagande, comme America’s Army, qui au contraire choisit pour le joueur ce qui est « bien », « juste » et où se trouve le camp des gentils. Ici pas de responsabilisation du joueur, pas de questionnement de la violence. Le but avoué des commanditaires du jeu est de favoriser le recrutement de vrais soldats, et de faire du jeu un outil d’apprentissage de la violence professionnelle.

Cela pose de nombreuses questions de design aux concepteurs : quelle éthique adopter en fonction du projet ? Faut-il favoriser l’option non-violente parce qu’elle est plus morale ? Faut-il la rendre au contraire plus difficile parce que dans la réalité c’est effectivement un choix plus difficile (l’exemple de Bioshock n’était pas tout à fait convaincant à ce sujet par exemple, puisque l’option altruiste était en même temps l’option la plus « rentable ») ? Faut-il mettre toutes les options à égalité ? Comment créer un gameplay qui soit « fun » et « défouloir » tout en permettant d’être cohérent avec son personnage et son scénario ? Comment créer des personnages crédibles et profonds ?

Ce sont des pistes qui, je l’espère, devraient permettre de concevoir des jeux avec une attitude un peu différente. En tout cas, le débat avec les étudiants se poursuivra lors de prochaines journées, avec si tout va bien la création de concepts de jeux résultant de cette réflexion. Je suivrai avec intérêt ce qu’il en ressortira.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

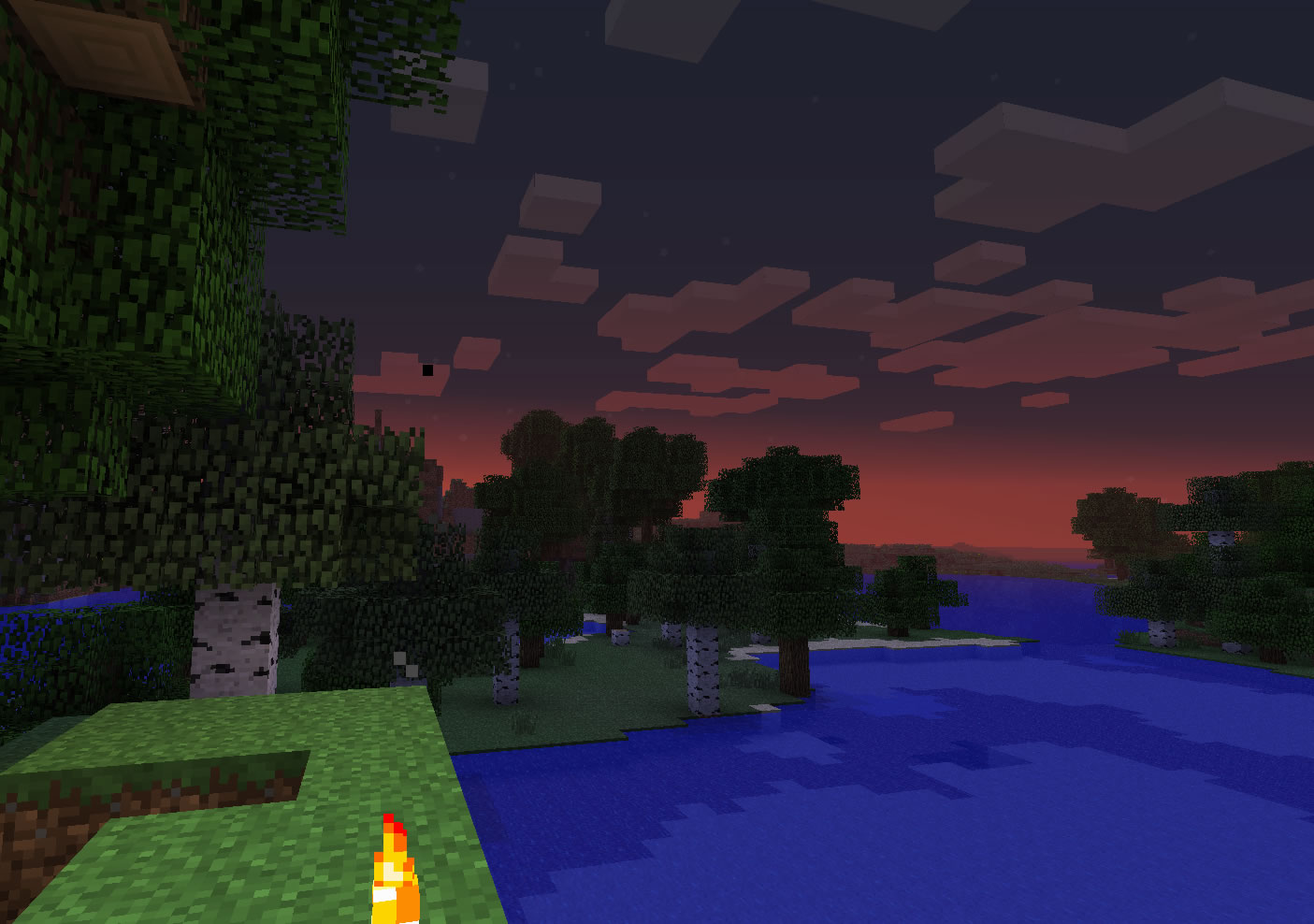

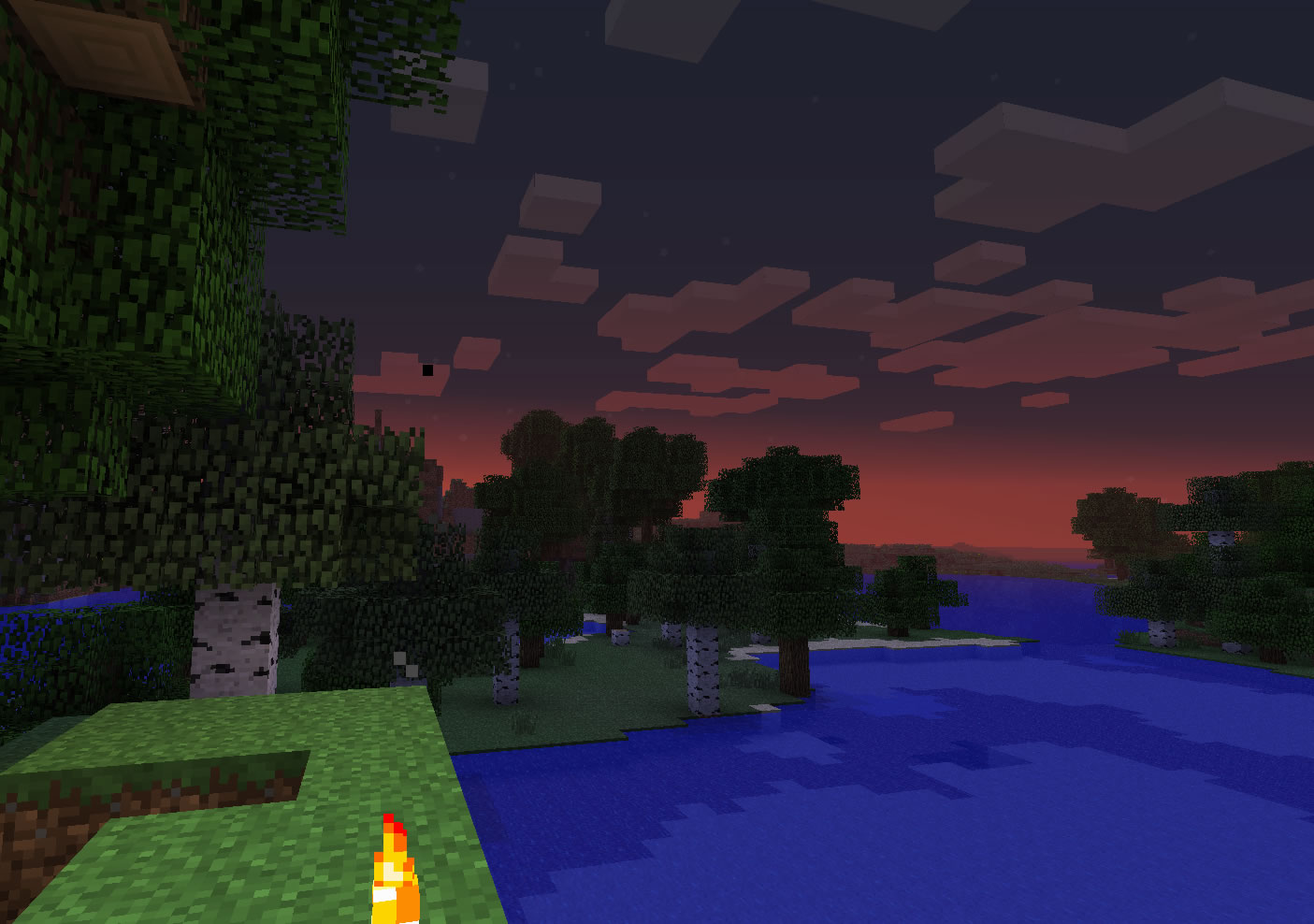

On pourrait dire que l’exploration commence au moment où on ne peut plus rentrer chez soi avant la nuit : trop tard pour faire demi-tour, le cordon de sécurité invisible qui nous rattache au foyer est rompu. C’est ce fameux « pas » que Sam le Hobbit hésite à faire au début de l’aventure, quand il sait qu’il n’aura alors jamais été aussi loin de chez lui.

On pourrait dire aussi que l’exploration commence au moment où le paysage n’est plus déchiffrable en termes de points de repères et de lignes de vue familières : au moment où on ne peut plus se dire que la maison est juste à gauche du grand arbre après le ruisseau, parce qu’il y a trop d’arbres et trop de ruisseaux. Au moment où cette montagne dont on connaît par cœur la silhouette devient méconnaissable.

Les MMORPG et les jeux à « mondes ouverts » proposent de vastes étendues à explorer : des horizons brumeux et des destinations lointaines. Les distances se calculent alors comme autrefois, en durée : en nombre de jours de marche ou de chevauchée, c’est-à-dire en nombre de nuits passées en dehors du foyer, loin de toutes les commodités de gameplay qu’il propose (zone de sécurité, coffres pour ranger ses affaires, station de « crafting », services divers…). On pourrait alors compter les distances en nombre de feux de camp allumés en chemin.

Le feu de camp c’est un peu un chez-soi temporaire ou portatif : une façon de marquer un point sur une carte où il n’y en a pas, de créer une destination intermédiaire, en attendant d’arriver quelque part. Le campement de fortune propose un gameplay de l’intervalle, entre deux donjons, et permet de vivre le temps et le rythme du voyage, et de prendre la mesure du chemin parcouru.

PREMIÈRE ÉPOQUE : L’AGE DES CAVERNES

Dans Minecraft, le joueur commence tout nu : pas de maison, pas d’arme ni même d’outil, il en est réduit à couper des arbres à mains nues pour se fabriquer le minimum vital. Il doit faire vite car une fois la nuit tombée il sera à la merci des multiples monstres qui peupleront le monde. Contrairement à beaucoup d’autres jeux, Minecraft nous fait subir une nuit réellement noire : sans source de lumière, on n’y voit pas grand-chose, et on se fait facilement surprendre par le grognement d’un zombie qu’on n’avait pas vu venir. C’est alors une peur primale qui s’empare du joueur : il faut trouver un abri, vite, et s’y terrer en attendant les premières lueurs du matin qui chasseront les monstres et les ombres pleines de danger. Faute d’équipement, on se retrouve alors à gratter la terre avec ses ongles, pour se faire un trou que l’on refermera derrière soi avec quelques mottes, on est presque au stade de l’animal. Si on a de la chance, on aura trouvé un peu de charbon, et on pourra se fabriquer des torches pour éclairer notre caverne : quel soulagement, et quel progrès ! Les monstres n’apparaissent pas dans les zones suffisamment éclairées : pour peu qu’on ait pris soin de poser suffisamment de torches et de bien boucher les issues, on est tranquille pour la nuit.

Ainsi quand le joueur part en exploration dans Minecraft, il emporte toujours son lot de torches avec lui, et on pourrait suivre son périple en suivant les cavernes plus ou moins aménagées qu’il laisse derrière lui. Quand il est mieux outillé, ces cavernes primitives deviennent même de véritables camps de base comme on en ferait au pied d’un sommet qu’on s’apprête à gravir : le joueur y construit un atelier pour renouveler ses outils, un four pour transformer les matières premières récoltées, un coffre pour les entreposer, un lit pour sauvegarder son point de respawn… De loin, le four et les torches rougeoient et servent de point de repère rassurant. Puis quand le périmètre n’a plus rien à offrir, le joueur remballe toutes ses installations et repart s’installer ailleurs, laissant, s’il est prévoyant, un monticule de pierres surmonté d’une torche – ou tout autre signe de son invention – pour se souvenir qu’il est passé par ici. Explorer c’est construire le paysage, le rendre lisible : marquer de croix et de pointillés le monde comme une carte grandeur nature. Pas étonnant que les monstres les plus redoutables soient des créatures qui « déconstruisent » : les creepers qui explosent et volatilisent le terrain, ou les endermen qui en subtilisent des portions pour les déposer ailleurs.

Le feu dans Minecraft est vital, essentiel : sans lui, pas de survie la nuit, pas de points de repère que l’on peut guetter de loin, et donc, pas d’exploration. L’exploration est ici une guerre du feu, une conquête de territoire par la lumière, littéralement.

DEUXIÈME ÉPOQUE : LE COWBOY PRESSÉ

Le feu de camp aurait pu être un élément essentiel dans un jeu « western ». On imagine sans peine le réconfort qu’il pourrait constituer au milieu des étendues désertes qui séparent les petites villes. Le héros aurait pu dormir à côté sans crainte des animaux sauvages la nuit, ou encore y faire cuire du gibier de fortune ou une boîte de haricots, ou même dégainer l’harmonica. Il aurait pu soigner ses blessures et cautériser ses plaies à la virile, ou bien se préparer des décoctions de plantes des montagnes s’il était plus douillet. Autant d’occasions de gameplay manquées, d’occasions loupées de faire exister les distances et les durées, dans Red Dead Redemption, le jeu de cow-boys qui rate complètement son rendez-vous avec le feu de camp.

Le feu de camp existe pourtant, mais n’a qu’une seule utilité : celle de zapper les trajets. Le joueur indique la destination désirée sur sa carte, ordonne à son cow-boy d’installer un feu de camp, et hop ! Le temps d’une cutscene il se retrouve arrivé à bon port. Ceci n’ayant aucun « coût », le joueur peut l’utiliser systématiquement, perdant ainsi toute notion de longueur de trajet, de solitude de la chevauchée, et surtout tout le côté « cinémascope » de la contemplation des horizons sans fin. C’est un non-sens pour le western. Un non-sens déjà présent dans la gestion sans queue ni tête des chevaux. Le cheval était le bien le plus précieux du cowboy : perdre son cheval en plein désert, c’était la mort assurée. C’était parfois un compagnon de route qui avait un nom, une extension de soi qui rendait le héros reconnaissable : l’homme au cheval noir, au cheval blanc, au poney indien… Le cheval était précieux, et les voleurs ou tueurs de chevaux étaient pendus. Dans RDR au contraire, le cheval est jetable : on le tue sans faire exprès, peu importe, on peut le dépecer et en siffler un autre, qui accourra, magiquement.

Le jeu propose d’autres moyens de transport : l’histoire se situe en 1911, et on veut nous montrer la fin de l’ère des cowboys. Le héros peut donc emprunter le train qui relie entre eux les îlots de civilisation. On a aussi l’occasion d’utiliser la diligence ou des chariots divers, et même, plus tard dans l’aventure, de croiser une automobile. Mais si Marston est un homme du passé, qui ne peut survivre à ce changement d’époque, pourquoi est-il si pressé ? Pourquoi ne se sent-il pas chez lui au milieu des grandes plaines, pourtant le seul endroit où il devrait se sentir libre, sans famille, sans mission ? Pourquoi le jeu n’invite-t-il pas le joueur à se sentir chez lui quand il est au milieu de nulle part ? N’est-ce pas contradictoire avec la célébration nostalgique du Western en fin de gloire ? Dans RDR le gameplay travaille bizarrement contre son propre univers. Le feu de camp y est la négation de l’exploration.

TROISIÈME ÉPOQUE : LE KIT DE FEU DE CAMP CUSTOMISABLE

Pourtant le feu de camp est loin d’être antinomique avec l’idée de modernité motorisée : le MMORPG Star Wars Galaxies (qui sera malheureusement arrêté en décembre prochain – voir à ce sujet le mot de son designer, Raph Koster) en propose une version totalement futuriste. L’établissement d’un campement en pleine nature est l’une des nombreuses compétences que les joueurs peuvent acquérir, et comme toutes les compétences elle s’améliore par la pratique, permettant l’accès à des campements de plus en plus élaborés. On commençait par un simple feu de bois près d’une toile de tente, et on finissait avec une véritable base comprenant aussi bien des stations de crafting et de clonage, que des commerçants ou des recruteurs de l’Empire. De quoi réellement organiser toutes sortes de scénarios, de la partie de chasse au commando en mission. Le positionnement du camp devenait alors vraiment stratégique en fonction de l’objectif des joueurs, d’autant plus qu’il avait une durée de vie au bout de laquelle il disparaissait.

Le jeu offrait une extraordinaire liberté d’exploration puisqu’on pouvait y voyager sur de multiples planètes différentes, plus ou moins hospitalières. Chacune possédait des villes et de grandes étendues sauvages, et parfois au fin fond de la map, des bases secrètes rebelles. Mais surtout le jeu permettait aux joueurs de construire leurs propres maisons, boutiques et bâtiments officiels, dont le campement n’était qu’une version limitée et temporaire. A moins qu’au contraire ces structures ne soient simplement une version améliorée et durable du campement puisqu’on pouvait les « désinstaller » pour déménager. Les joueurs pouvaient même s’approprier le sous-sol des planètes, grâce à des stations d’extraction à poser soi-même.

Une telle maîtrise du terrain était exceptionnelle. Il n’en est pas question par exemple dans World of Warcraft, mais ce dernier jeu propose toutefois à n’importe quel joueur d’allumer un feu de bois n’importe où. Le feu procure un bonus, comme s’il réchauffait ; il permet de faire cuire de la nourriture. Il n’est généralement pas très utile ni efficace, mais c’est malgré tout une des seules possibilités pour les joueurs d’organiser l’espace, de créer un point de rassemblement, et d’avoir un impact – temporaire – sur l’environnement.

Dans SWG les joueurs n’étaient plus des touristes dans un monde préfabriqué, à la façon des attractions dans lesquelles on traverse en canot une série de tableaux pittoresques : il était vraiment possible de prendre possession du monde, de le façonner, de s’y installer. Il était possible de partir explorer pendant des semaines sans voir la civilisation, en dormant sous la tente. Il était possible de trouver une vallée accueillante et d’y construire un village. Finalement ce MMORPG de science-fiction avait un gameplay bien plus « western » que RDR.

Le feu de camp symbolise tout cela : la volonté et la possibilité de s’immerger totalement dans un monde, d’y passer du temps. Le gameplay du feu de camp est celui des creux et des intervalles ; c’est pour les joueurs le désir très « roleplay » de ne pas courir après les objectifs, mais plutôt de prendre le temps d’être un habitant d’un monde imaginaire ; c’est pour les concepteurs la volonté de raconter une aventure au long cours, dans laquelle les moments de calme sont aussi importants que l’épopée.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

Les nuits sont plus longues, on allume les lampes en rentrant chez soi. Dans la rue les ombres grandissent, l’horizon s’arrête à quelques pas : tout semble plus petit, resserré autour des sources de lumière. C’est l’époque d’Halloween, et même si on ne le fête pas, on n’y échappe pas dans le jeu vidéo : les uns sortent leurs plus belles maps décorées de citrouilles, les autres leurs quêtes saisonnières pour gagner des bonbons qui vous changent en troll. Il y a un an, Double Fine sortait Costume Quest sur le XBLA (à présent disponible sur PSN et Steam), un petit jeu qui captait à merveille l’esprit de ce moment : non pas l’attrait du gore, non pas les histoires de fantômes, mais plutôt la sensation enfantine de se sentir petit, trop petit, dans un monde trop grand, familier mais devenu étrange et plein de recoins obscurs…

Costume Quest raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur qui, dûment costumés, partent faire leur tournée de « Trick or treat » dans le voisinage. Mais la tournée est compromise par l’arrivée d’une bande de méchants « Grubbins » décidés à emporter tous les bonbons dans leur monde, et qui kidnappent l’un des enfants au passage. On se lance alors à leur poursuite, aidé par quelques amis et surtout par les différents costumes d’Halloween que l’on se fabrique en chemin. Faits de cartons, papier alu et bouts de ficelle, ces costumes se révèlent pourtant dotés de pouvoirs extraordinaires dès que l’on passe en mode combat, c’est-à-dire, bien sûr, dès que l’on entre dans le « jeu » des enfants, qui se transforment comme des super héros de sentai. Dans le feu de l’action, le robot lance « vraiment » des lasers et la licorne fait « vraiment » des arcs-en-ciel.

la suspension d’incrédulité propre à l’enfance fait le charme du jeu

C’est la suspension d’incrédulité propre à l’enfance qui fait le charme du jeu, en reposant sur une mise en abyme : on pourrait être un adulte qui joue un robot géant comme dans d’autres jeux ; mais on est un adulte qui joue un enfant qui joue à être un robot. On n’est pas dupe, et cette distance introduit ce qu’il faut de nostalgie dans la course aux costumes et aux bonbons. Tous les mécanismes de jeu semblent être un peu « pour rire », il n’y a pas vraiment de défi, pas de profondeur dans le gameplay. On collectionne les images cracra et les bonbons pour le plaisir, ça ne sert à rien ou presque : on fait semblant, on se prend au jeu.

Et c’est un réel plaisir de se promener dans les rues mordorées, parsemées de tas de feuilles mortes, à la nuit tombée, à la lueur rassurante des réverbères, à une heure où on devrait normalement être interdit de sortie. Le décor familier devient terrain d’aventures : on fouille les poubelles, on disperse les tas de feuilles pour espérer découvrir des bonbons brillants. Et parfois des passages secrets apparaissent !

Par rapport aux normes classiques il y a une inversion d’échelle entre l’overworld et la zone de combat . On aurait normalement d’un côté une « carte du monde » sur laquelle seraient indiqués les points intéressants – ville, donjon, clairière… ; et de l’autre côté des portions d’espace « zoomés » pour les phases de combat, à l’échelle des personnages. Ici c’est le contraire : le quartier résidentiel des enfants fait office d’overworld sous la forme d’un réseau de rues dans lesquelles chaque maison représente une zone de combat potentiel. Et quand on passe en phase de combat, on « dézoome » pour apercevoir la ville entière, les collines alentours : les personnages transformés par leurs costumes deviennent gigantesques et l’affrontement épique.

le monde finit au coin de la rue

A la fin du combat, l’aventure reprend ses minuscules proportions d’une histoire de gamins du quartier. Cette astuce de design évoque à merveille la perception d’un enfant : le monde finit au coin de la rue et se résume à quelques repères bien connus : la maison des parents, celles des copains, le square, le centre commercial… Plus loin dans l’histoire les personnages se retrouvent projetés dans la dimension des Grubbins, mais la géographie du monde reste exactement la même : un petit réseau de rues bordées de maisons.

D’autres jeux vidéo ont joué de ces rapports d’échelle modifiés pour évoquer l’enfance, avec une nostalgie parfois sereine, parfois un peu morbide. Double Fine proposait déjà dans Psychonauts d’explorer l’esprit des gens : le héros pouvait s’y transporter, et tenter de comprendre les névroses de son hôte en voyageant dans son chaos mental. On se retrouvait entre autres dans la chambre d’enfant d’un professeur, avec un lit immense, des cubes et des jouets géants qui formaient un décor familier en apparence mais difficile d’accès en pratique, à l’image d’un souvenir refoulé. On finissait par découvrir ce souvenir traumatisant tout au bout du parcours.

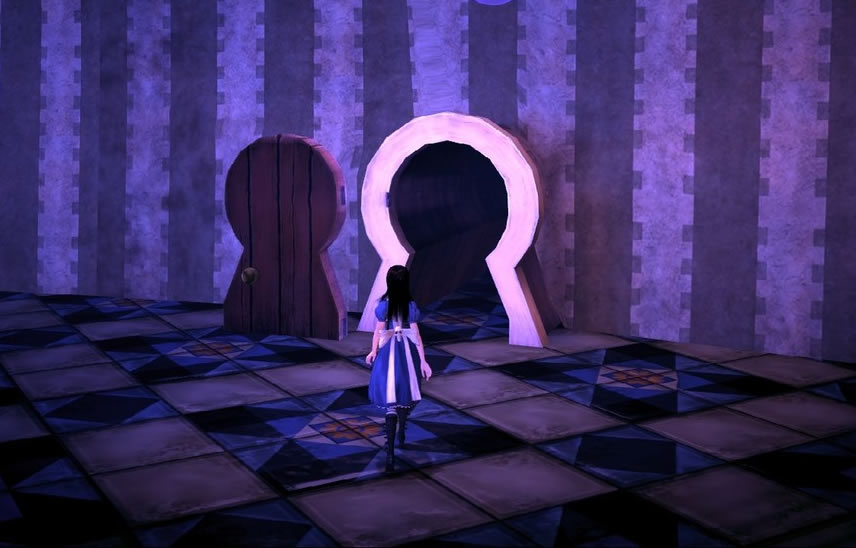

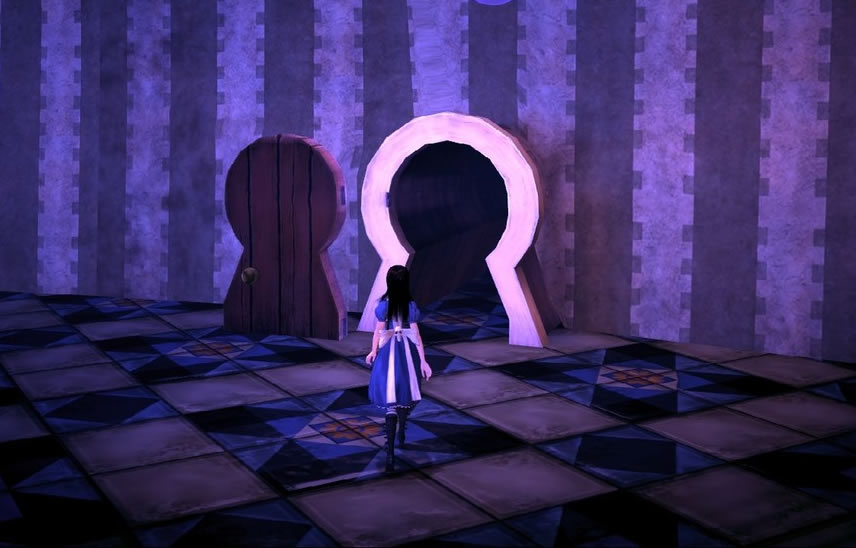

Dans Alice : Madness Returns (voir notre article dédié), tout un chapitre se situe dans un univers fait de maisons de poupées dans lesquelles Alice a la taille d’un jouet. Les couleurs sont sucrées, on y trouve de nombreux berceaux, ici aussi des cubes pour bébés. Il y a un joli papier peint à fleurs, des rideaux à dentelle aux fenêtres, des portraits aux murs. Posés à même le plancher des parts de gâteaux géants, au glaçage appétissant…

un monde trop grand pour lui et dont les bonbons sont des pièges : un monde d’adultes

Et puis si on regarde de plus près, on s’aperçoit que les gâteaux sont pleins de cafards et d’insectes dont les pattes dépassent hideusement. Les chandeliers sont des jambes féminines. Les berceaux sont décorés par de grands yeux fixes. L’enfance que l’on découvre ici est bel et bien morte et meurtrie. Le joueur dans la peau de son minuscule avatar se sent impuissant devant un monde trop grand pour lui et dont les bonbons sont des pièges : un monde d’adultes.

Beaucoup moins sinistres mais tout aussi nostalgiques sont les gâteaux du jeu Pikmin, dont on fêtait justement les 10 ans le 26 octobre dernier. On incarne Olimar, un petit astronaute venu d’ailleurs dont le vaisseau s’est écrasé sur une planète qui ressemble fortement à un jardin terrien – la petite histoire veut qu’il soit inspiré de celui de l’auteur, Miyamoto.

ces souvenirs qui nous sont devenus « aliens », étrangers et fanés

Olimar, aidé par les Pikmins, se met en quête d’éléments pour réparer sa fusée, et ce faisant fouille les recoins et souterrains du jardin, qui se révèlent bondés de trésors divers. Ces trésors sont des chocolats, mais aussi toutes sortes de « souvenirs » : de vieux jouets en bois, un xylophone, une chaussure de bébé, des crayons, un yoyo, des boîtes de conserve aux étiquettes rétro… Autant de vestiges du passé aux proportions démesurées – il faut plusieurs Pikmins pour les soulever – de souvenirs d’enfance qui sont parfois ceux de Miyamoto, parfois des clins d’œil aux souvenirs des joueurs puisqu’on peut par exemple déterrer une Game & Watch ou des bijoux en plastique qui évoquent ceux de la princesse Peach.

Il y a quelque chose de réellement mélancolique dans cette exploration et cette mise au jour d’objets perdus dans la terre, sous une racine… Quelque chose d’un peu triste aussi, malgré l’humour des descriptions qu’Olimar note pour chaque objet : ils seront tous vendus pour quelques pièces à son retour chez lui, comme autant de camelote sans valeur sentimentale. Faut-il y voir une image de l’attitude de Nintendo qui capitaliserait éternellement sur le sentimentalisme des vieux joueurs ?… Probablement pas, mais l’idée est tentante. Ce point de vue lilliputien de l’extra-terrestre Olimar est en tout cas très juste : il nous invite à regarder autrement ces souvenirs qui nous sont devenus « aliens », étrangers et fanés.

L’univers enfantin, plein de jouets et de sucreries disproportionnés est vraiment l’une des fantaisies classiques du jeu vidéo (qui n’a rien inventé d’ailleurs si l’on pense à Casse-Noisette, Hansel et Gretel, ou Pinocchio par exemple) que l’on retrouve mise en scène dans des platformers aux niveaux bariolés comme Super Mario, ou Zool, dont Chupa Chups était le sponsor. Mais un bonbon n’est jamais si bon que lorsqu’il faut le disputer aux fantômes. Finalement c’est peut-être ça, l’esprit d’Halloween : se sentir petit à la lueur des bougies, pendant un jour faire de son chez-soi un espace de jeu, le rendre étrange et inquiétant, et le décorer de toiles d’araignées pour se souvenir que tout passe, même les jeux et les bonbons.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net à l’occasion de la thématique « Underdogs » (lire l’édito « Pour le jeu mineur » )

Le jeu Alice : Madness Returns et le film Sucker Punch (Zack Snyder) sont sortis pratiquement en même temps début 2011, et partagent bien des points communs : critiques mitigées au mieux, forte esthétisation souvent citée comme le cache-misère d’une pauvreté de fond, héroïne mi-girly mi combattante, étiquette « émo-gothico-steampunk » qui semble faire obstacle à toute interprétation poussée… Snyder décrit d’ailleurs son film comme « Alice in Wonderland with machine guns« , ce que le jeu d’American McGee est, très exactement (un poivrier faisant office de fusil mitrailleur). De plus beaucoup de critiques ont comparé le film à un jeu vidéo – comparaison péjorative bien sûr, la partie « with machine guns » étant la marque du mauvais goût et du manque de raffinement qui caractériserait le jeu vidéo. Les deux œuvres résistent pourtant à tous ces préjugés et gagnent à être connues pour leur mise en scène du combat entre aliénation et foi en soi-même.

Le parallélisme des scénarios est frappant : dans les deux cas l’héroïne est orpheline, elle vient de perdre sa sœur chérie dans un accident dont elle se rend responsable ; elle est placée dans un établissement psychiatrique sordide, et tombe sous la coupe d’un antagoniste aux penchants pédophiles ; elle devra alors chercher en elle-même la force de confronter tout ce qui la hante : les deux œuvres racontent ce voyage psychique à travers différents univers fantasmés qui se superposent à la réalité.

Quand le jeu et le film commencent, Alice et Baby Doll sont au stade le plus grave de leur névrose, en état de totale impuissance. Silencieuses : Alice est restée catatonique pendant des mois, Baby Doll ne prononce pas un mot pendant quasiment les vingt premières minutes de film. Elles ont perdu tout libre-arbitre, elles sont manipulées par les figures d’autorité : tuteur, médecin, infirmier en chef… Elles se voient alors comme des poupées, gracieuses, inanimées, absentes : l’esprit reflue hors du corps pour se mettre hors d’atteinte. La poupée, métaphore de la femme-objet, est utilisée plus ou moins littéralement au fil des deux histoires.

SOME OF THEM WANT TO ABUSE YOU / SOME OF THEM WANT TO BE ABUSED

Dans Sucker Punch on a le « nom de scène » de l’héroïne, Baby Doll, et son apparence physique irréelle – sa blondeur, son teint pâle, ses immenses faux cils… On a les jolis costumes pailletés dans la version de la réalité où le cabaret aux tons dorés se surimpose à l’asile psychiatrique. On a cette réplique du directeur qui parle des filles qu’il fournit aux clients comme de « jouets » : « You know what it feels like ? Like I’m this little boy, sitting in the corner of the sandbox while everyone gets to play with my toys, but me. So I’m going to take my toys…”

Dans Alice le motif de la poupée est beaucoup plus obsédant, puisqu’on le retrouve dans le design des monstres et du décor, mais aussi dans certaines phases de gameplay. Les ennemis récurrents sont tous des créatures noires informes affublées de têtes de poupées en porcelaine sans yeux. L’un des très nombreux univers visités est constitué de maisons de poupées imbriquées, et même de poupons géants, plus ou moins dénudés : des portes et des tunnels s’ouvrent entre leurs jambes ou à travers leur tête, distillant le malaise avant même qu’on découvre le viol pédophile dont la sœur d’Alice a été victime avant sa mort.

Puis au fil du jeu, la menace réifiante des poupées se fait plus pressante lorsqu’au lieu d’être projetée sur le monde, elle devient intime : Alice est transformée tout entière en une tête de poupée, sans corps, les cheveux rasés, et doit être manipulée par le joueur à coups de maillet ou de canon, dans certains phases de gameplay à mi-chemin entre croquet et flipper. Enfin, c’est au terme de la traversée d’une sinistre fabrique de poupées vivantes que l’on affronte le « boss » du jeu : le « doll maker », version fantasmée du psychiatre qui, comme on le découvre alors, se livrait à la prostitution d’enfants dans le monde réel. Pour parvenir à ses fins il utilisait son statut pour effacer les souvenirs des jeunes patients et les rendre dociles. De même dans Sucker Punch, Baby Doll subit une lobotomie afin de devenir le jouet parfait entre les mains du gérant de l’asile.

Ainsi les deux œuvres mêlent subtilement différents niveaux de réalité, passant de l’aliénation mentale à l’aliénation sociale par écho et métaphore, et dessinent en creux l’image d’un ennemi tellement plus difficile à combattre qu’un ennemi matériel : le combat à livrer sera donc essentiellement fantasmé.

AND IF YOU COMPLAIN ONCE MORE YOU’LL MEET EN ARMY OF ME

En effet l’affrontement est littéralement représenté par des phases de combat armé mises en scène dans un cadre imaginaire. De ce point de vue le film Sucker Punch évoque vraiment le découpage cinématique dialoguée/gameplay d’action que l’on trouve traditionnellement dans un jeu vidéo, chaque « niveau » se terminant par l’obtention d’un item validant la mission. Bien loin du cabaret-asile, l’héroïne et ses acolytes doivent affronter des samouraïs géants, des nazis zombies, des dragons et des robots : tout une fantasmagorie émanant de la culture « geek » dont Snyder souhaitait dénoncer le sexisme.

Alice, elle, se trouve aux prises avec les « ruins » à tête de poupée et des créatures inspirées du livre de Lewis Carroll, dans un combat qui évoque des peurs plus intimes et des souvenirs d’enfance. Certains sont des souvenirs heureux, d’autres évoquent le carcan qu’est la société victorienne, comme le motif du thé, indissociable de l’univers d’Alice, avec toutes ses connotations – colonies, commerce, capitalisme, bienséance, rituels de la bonne société… – qui est spécialement bien exploité dans le jeu (la théière est à la fois une arme et un ennemi, les jets de vapeur permettent de s’élever dans les airs, le décor est parfois fait de services à thé en porcelaine, etc.). Il s’agit dans le cas d’Alice d’une véritable exploration de son subconscient malade : on court après le refoulé (matérialisé par un train-cathédrale qui file à toute vitesse) sans être sûr qu’on a raison de vouloir savoir. Quand Alice rétrécit, elle distingue des marelles-plateformes et des messages enfantins tracés à la craie invisible, et elle peut se faufiler dans des trous de serrure pour accéder à des souvenirs cachés. Le level design onirique vient habilement souligner cette impression de fuite sans fin, avec des niveaux très longs mais aussi très étirés, très aériens – Alice ayant la capacité d’effectuer des triple-sauts dans le vide, de flotter sur de longues distances grâce à sa jupe, ou de faire des bonds en avant sous la forme d’un essaim de papillons. Tout ceci favorise également l’esquive et le combat à distance plutôt que la confrontation directe. Certains parleraient d’un gameplay « féminin »…

GO ASK ALICE WHEN SHE’S TEN FEET TALL

Un autre point commun très intéressant entre les deux œuvres est l’éclatement de la figure de l’héroïne qui s’incarne en différents avatars, successivement ou simultanément, afin d’illustrer le combat intérieur qu’elle doit mener. Alice a sa version « réelle » et sa version « Wonderland » qui change d’apparence selon l’environnement dans lequel elle se trouve. Elle a sa version « petite » et sa version « géante ». Elle a également une version 2D quand elle doit pénétrer dans un tableau. Elle a sa version « tête de poupée » qu’on a déjà évoquée, et elle a sa version « hystérie » – en noir et blanc, sans regard – lorsqu’elle est en danger de mort imminente. La reine de cœur semble également être un double d’Alice, et on en vient même à explorer l’intérieur de son corps et de ses organes, comme pour mieux se demander « qui suis-je ? ».

De même dans Sucker Punch Baby Doll change d’apparence pendant les phases guerrières, même si le changement est subtil : costume plus sombre, plus sexy et « bad ass », chevelure plus longue et fournie – la puissance érotique amplifie la puissance guerrière, à la manière de Bayonetta. C’est vrai pour Alice aussi : si elle est chétive et maladive dans la réalité, elle est fraîche et apprêtée, les cheveux longs, dans Wonderland.

TURN OFF YOUR MIND, RELAX AND FLOAT DOWN STREAM… IT IS NOT DYING IT IS NOT DYING

L’éclatement de l’héroïne va plus loin dans Sucker Punch, quand on finit par réaliser que Baby Doll et Sweet Pea, la « meneuse » des prisonnières du cabaret-asile, sont une seule et même personne, ou plutôt sont métaphoriquement les deux facettes d’un même personnage. Cela n’est jamais dit, seulement suggéré par le prologue, et simplement montré au cours de plusieurs séquences dans lesquelles l’une rejoue exactement une séquence vécue par l’autre, sur une scène de théâtre, parfois même avec une perruque pour mieux se ressembler. Toutes les séquences imaginaires font en réalité partie de la thérapie du Docteur Gorski, qui demande aux patientes de prendre le pouvoir sur le monde par l’imagination, pour surmonter leurs angoisses.

Le film repose sur une construction en abyme extrêmement sophistiquée, qui révèle finalement que le personnage principal n’était pas celui qu’on croyait. Tout est fait pour faire croire au spectateur que les séquences oniriques se passent dans la tête de Baby Doll au moment où elle va subir une lobotomie : une évasion en pensée désespérée comme dans Brazil… En réalité, ceci et le reste se passe probablement dans la tête de Sweet Pea, qui romance pour elle-même son histoire afin de trouver le courage de s’évader. Baby Doll est son « ange » comme elle le dit en voix off dans le prologue, elle est la personnification de sa force intérieure, une projection imaginaire idéale destinée à lui donner foi en elle-même : elle est presque une allégorie de l’inspiration au sens fort, elle dont la danse a le pouvoir d’hypnotiser son public. « I’m the star of the show » dit Sweet Pea, presque sa réplique d’entrée. « This was never my story » dit Baby Doll, presque sa dernière réplique. Une fois que Sweet Pea s’est finalement échappée, Baby Doll, son double imaginaire, peut subir sa lobotomie en souriant : sa mission est accomplie, elle peut disparaître.

Pour Alice en revanche les choses resteront indécises, en demi-teinte : ses différentes incarnations la rendent parfois plus puissante – quand, devenue géante, elle peut piétiner des châteaux entiers, parfois plus faible – quand elle est réduite à une simple tête ballotée comme une balle. Son voyage à travers ses propres cauchemars, dans Wonderland, lui permet finalement de redécouvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa famille et à sa sœur, sur l’identité du coupable ; il lui permet même de réunir la rage et le courage nécessaires pour tuer ce dernier en le poussant sous un train, comme Baby Doll qui poignarde finalement son gardien. Mais Alice ne s’est pas tout à fait trouvée elle-même au cours de son périple, et elle reste à la fin du jeu dans « Londerland », un mélange indéfini entre Londres et Wonderland.

Alice, le personnage comme le jeu, n’a pas la flamboyance de Baby Doll et de Sucker Punch. Le jeu reste magnifique d’inventivité et de subtilité, mais reste en arrière par sa réalisation technique vieillotte, qui le rend parfois trop rigide et trop classique. Le personnage reste un peu fragile et instable, immature, insuffisamment développé ; le dénouement n’est qu’une demi-victoire aux amères révélations, et la narration semble un peu en friche. Mais ces fêlures et ces rouages mal huilés, dans le gameplay, la technique, le scénario ou dans le personnage, c’est aussi ce qui leur confère le charme indéfinissable de l’underdog.

Comme dit le dicton, à plusieurs on fait un plus gros poisson.

C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans l’aventure « Merlanfrit » : un site qui parle de jeu vidéo, en préférant l’analyse et le recul à la fiche technique. Les personnes qui y contribuent se sont connues sur certains sites spécialisés ou via une participation au Cahiers du Jeu Vidéo, et ont finalement décidé de rassembler leurs plumes. Je suis particulièrement fière de faire partie des rédacteurs en chef, et j’espère que le site réussira à occuper une place qui est restée bien vide jusqu’ici, tant les game studies sont encore méconnues ou mésestimées en France.

A l’avenir une partie des billets que je poste ici seront d’abord publiés là-bas, en fonction des thématiques que Merlanfrit décidera d’aborder. Depuis le lancement il y a une semaine, plusieurs de ces thématiques ont déjà été lancées, avec de très beaux textes que je vous invite à découvrir.

Mais quel est le projet derrière ce site ? Lisez plutôt le communiqué rédigé par Martin Lefebvre :

www.merlanfrit.net nouveau site d’analyse du jeu vidéo, pour des critiques ludophiles et des game studies à la française.

Lancement du site le 20 octobre 2011, avec un dossier thématique consacré au très controversé L.A. Noire, suivi d’un dossier « Underdogs » qui prendra la défense de jeux de série B à partir de lundi 24 octobre 2011.

Un de plus ?

Peut-être, mais Merlanfrit.net est habité par des critiques.

Des critiques ?

Curieuse créature que le critique ! La gueule pleine d’œuvres, cette étrange bête à tête de poisson lanterne s’intéresse à tout, va fouiner dans les recoins les plus obscurs des ludothèques. Elle a parfois la dent dure, mais sait surtout que pour apprécier sa proie il s’agit de bien la mâcher. Quoique d’une gourmandise presque pathologique, le critique n’est pas prosélyte, et il sait recracher ce qui n’est pas à son goût ; il n’est pas du genre à avaler la bête toute entière, arrêtes comprises. Mais ce n’est pas pour autant un triste sire : il sait apprécier la perle sous les apparences rugueuses de l’huître. Il jette de ses yeux globuleux un regard parfois oblique, mais qui se veut toujours éclairant. Avec sa langue râpeuse, il lui arrive d’employer des mots compliqués, mais c’est parce qu’insupportable cuistre, le critique s’intéresse aussi à la littérature, au cinéma, ou aux sciences humaines.

C’est bien joli votre histoire de critique, mais qui se cache derrière ces masques de poissons ?

Nous sommes un collectif d’amateurs de jeu vidéo, formé au fil de rencontres, autour de sites vidéoludiques indépendants comme Planetjeux.net, ou bien à travers une participation à la revue Les Cahiers du jeu vidéo. Nous venons d’horizons différents : certains d’entre nous travaillent dans l’industrie vidéoludique, mais pour la plupart nous avons de toutes autres occupations, et ce n’est que le soir venu et les enfants couchés que nous enfilons notre panoplie de space marine ou de super détective pour nous cramer les yeux jusqu’à pas d’heure. Une chose est sûre : nous passons trop de temps devant notre écran, et nous avons tendance à jeter sur la réalité des yeux de merlan frit.

Et en pratique, si je daignais cliquer sur votre URL, qu’est-ce que je trouverais ?

En voilà du journalisme d’investigation de si bon matin ! Eh bien, nous avons commencé par une thématique consacrée à L.A. Noire (www.merlanfrit.net/Astre-noir,65) , jeu controversé, désastre industriel, mais tout de même des plus passionnants d’un point de vue narratif.

Notre premier week-end a été dédié à l’IGF 2012 Pirate Kart (www.merlanfrit.net/Secret-Special-Pirate-Kart-Weekend), une compilation de micro-jeux indépendants présentée en guise de provocation à l’Indie Games Festival. Nous nous sommes entretenus avec Mike Meyer (www.merlanfrit.net/2012-IGF-Pirate-Kart-la-pochette), l’initiateur du projet, et nous avons déballé la pochette surprise en expliquant les conditions de création de ces esquisses de jeu.

Ce lundi, nous commençons à chanter les underdogs (www.merlanfrit.net/Underdogs), ces jeux de série B comme Alice : Madness Returns (www.merlanfrit.net/World-War-in-a-Doll-Head), Disaster : Day of Crisis, et bien d’autres, souvent mal-aimés mais qui n’en sont pas moins à défendre.

Dites, vous êtes éclectiques, on risque pas de s’y perdre ?

Comme vous le constatez, tout nous intéresse, des amateurs pas fichus de payer 95 $ pour s’inscrire à un festival indépendant, aux méga-productions.

A partir de début novembre, à l’occasion de la sortie de The Elder Scrolls V : Skyrim, nous consacrerons une série d’articles aux jeux d’exploration, qui nous emmènent au bord du ciel. Pour le reste, vous verrez bien.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

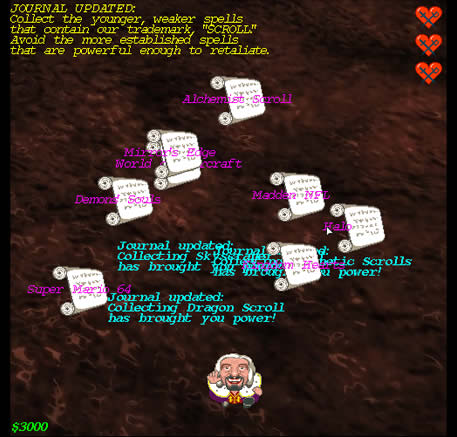

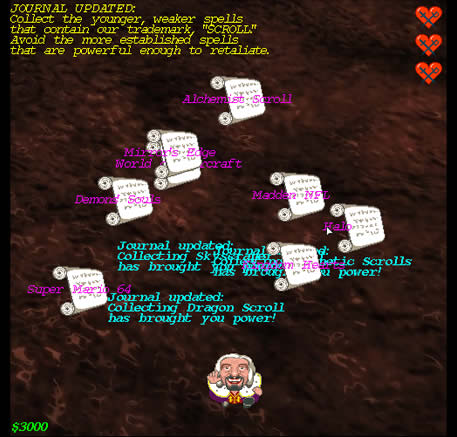

Créer des jeux sans aucune contrainte éditoriale ni censure c’est créer un espace d’expression populaire : revendiquer, protester, exprimer son mal-être ou proclamer « fuck la police », c’est un autre aspect du Pirate Kart, cette compilation sauvage de plus de 300 jeux qui permet à des inconnus désargentés de participer à la compétition de l’Independent Games Festival.

Être développeur indépendant donne beaucoup de libertés par rapport à ce que l’on connaît sur de plus grosses productions : on subit moins les carcans de genre ou de licence, les pressions des éditeurs ; les équipes, les budgets et les temps de développement sont moindres et accordent plus de souplesse… Mais même dans ce cas, on n’est jamais totalement libre. Il faut respecter les contraintes liées à la plateforme sur laquelle on publie, les ratings en termes de violence, sexe, langage, thématiques… Les délais de publication peuvent être énormes, il faut passer une série de tests qualitatifs et techniques…

En revanche lorsqu’on est développeur du dimanche, et qu’on a décidé de se passer à la fois d’un niveau de finition professionnel et de tout espoir de profit, toutes ces contraintes disparaissent, et les jeux peuvent alors acquérir une finalité très différente : comme celle de véhiculer une réaction à l’actualité, un message politique, une expérience intime indicible… en dehors de tout tabou ou toute censure.

La généralisation de l’équipement informatique et d’internet dans les foyers, ainsi que le développement d’outils de création (Game Maker, Adventure Game Studio, RPG Maker, Multimedia Fusion, Stencyl Works…) accessibles aux amateurs, permet au jeu vidéo de devenir un véritable moyen d’expression populaire. Si les moteurs de jeux (Unreal, Unity…) requièrent de bonnes connaissances en programmation, n’importe quel débutant peut bidouiller sur l’un de ces outils après quelques heures de tutoriel.

Le jeu vidéo peut alors devenir un moyen de s’exprimer comme on l’aurait fait en écrivant un pamphlet ou un journal intime, ou comme on peindrait une pancarte pour manifester. Le jeu s’adresse à soi-même, à ses amis ou ses ennemis, jamais au « marché ». C’est une forme d’expression à part entière, qui ne pourra que continuer à se développer. C’est cette façon d’envisager le jeu vidéo qui a conduit Mike Meyer à créer ce Pirate Kart (voir l’entretien sur Merlanfrit.net) : « Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas ou que tu ne devrais pas faire un jeu. Bien sûr que tu peux, et bien sûr que tu devrais. »

Si certains participants s’efforcent réellement de venir avec une proposition ludique valable, d’autres n’avaient pas d’autre but que de « s’exprimer », le jeu devenant davantage un moyen qu’une fin. Le Pirate Kart compte de nombreux exemples de cette démarche. Il y a les jeux qui sont simplement provocateurs et qui exhibent des éléments sexuels comme on aurait dessiné des bites derrière la porte des toilettes du collège : Space Phallus, You Have to Knock the Penis… D’autres proposent par exemple un Jésus qui doit détruire des croix en urinant dessus…

Quelques-uns cependant ont réellement quelque chose à dire ou revendiquer. Cette provocation se fait alors légèrement plus politique avec par exemple les jeux d’Anna Anthropy, une autre figure bien connue du jeu indie « d’en bas ». Dans Defend the Land, on doit observer un groupe de femmes qui tournent sur elles-mêmes, la jupe relevée, et cliquer sur celle qui a un pénis et est en réalité transsexuelle. Étant elle-même transgenre, Anna Anthropy avait ainsi exprimé, suite à une polémique sur le web, son exaspération pour la transphobie. Avec son jeu A Game About Choices For At-Risk Youth elle se moquait du discours qui voudrait que l’abstinence soit la seule solution pour ne pas attraper de MST.

Dans Criminal Alley il s’agit de condamner les violences policières : on nous présente trois personnages – un gangster, un policier et un quidam – et on doit cliquer sur le « dangereux criminel ». Il faut systématiquement cliquer sur le policier pour marquer des points.

Parodie un peu plus spécialisée et communautaire, son jeu Sky Edge, dans lequel il faut attraper au vol des parchemins (« scrolls ») portant des noms de jeux vidéo bien connus, est une critique de l’attitude du studio Bethesda, qui a récemment intenté un procès à l’indie Mojang (développeur de Minecraft) pour avoir utilisé le terme « scroll » dans le titre de son prochain jeu, terme qui est associé selon eux à leur licence « The Elder Scrolls ».

Tous ces jeux sont généralement assez laids et d’un mauvais goût assumé : réalisés en quelques jours sous le coup de la colère, ce sont réellement des jeux protestataires.

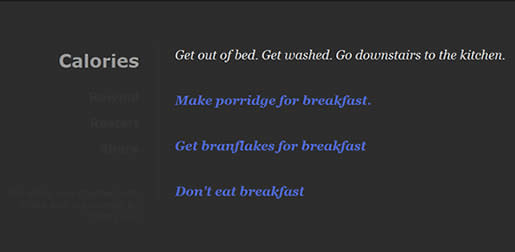

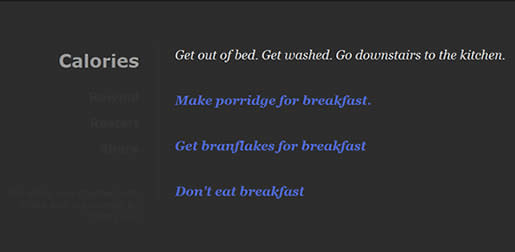

D’autres titres de ce Pirate Kart abordent des thématiques liées à la sexualité ou au machisme, mais aux antipodes des jeux d’Anna Anthropy, ils optent pour une approche intimiste, pudique et abstraite, via le jeu textuel. On ne sait pas si My First IGN Interview, de Nyob, ou Calories, d’Emma Faeron, sont d’inspiration autobiographique, mais ils mettent tous les deux le joueur dans la peau d’une victime, et le confrontent aux choix tous néfastes qui s’offrent à elle.

Le premier nous fait vivre un entretien d’embauche, et le harcèlement sexuel qui peut l’accompagner. Sans grande subtilité, on peut le subir et avoir le job, ou le refuser et repartir sans travail, mais les choix de répliques sont plutôt amusants.

Dans Calories, on vit une journée dans la vie d’un(e) adolescent(e) : tous les choix se rapportent au type de nourriture consommée et à l’exercice physique accompli. On s’attend donc à une conclusion en rapport… mais la journée s’achève par un viol commis par le père du personnage. Et une phrase qui nous indique que peu importe la quantité de calories consommées, notre père recommencera demain. Le joueur peut recommencer la journée, faire d’autres choix de nourriture – les seuls qui se présentent à lui – la conclusion sera toujours la même. Sinistre et désespérant, mais assez intelligent comme façon de mettre en scène la boulimie et l’anorexie comme conséquences de traumatismes plus profonds.

Ces jeux proposent une situation, un témoignage ou un slogan : une expérience à vivre une seule fois. Rarement agréables à regarder, et souvent à la limite du pénible à jouer, ils subordonnent le jeu au message, et ne prétendent certainement pas révolutionner l’art du game design. Ils sont une sorte de croisement contre-nature entre le serious game et le gif animé, la pancarte en carton et le journal intime. Le message est souvent personnel, brouillon, parfois obscur ou aussi non-signifiant qu’un t-shirt du Che.

Le jeu de Crow par exemple, intitulé Rougelaika : a Remembrance, exploite une imagerie soviétique des plus éculées et nous propose de diriger la chienne Laïka (utilisée par les Russes comme sujet de test d’un vol spatial catastrophique) dans un cosmos parcouru par des planètes et des « Oncle Sam » tournoyants… Enfin l’écran final proclame que les « meilleurs scores » sont une manipulation du prolétariat et ne sont donc pas enregistrés. Le message ici paraît fumeux, voire sans objet.

Quoi qu’il en soit on a tout de même un espace d’expression dans lequel peuvent être abordés des sujets comme l’alcool, le tabac et la drogue (par exemple Eliza Edith Escapes Expiration de Sergio Cornaga), ou d’autres thèmes dits « adultes ».

Ces brouillons de jeux auto-expressifs méritaient-ils de figurer dans une compétition telle que celle de l’IGF ? Probablement pas, dans la mesure où ils n’apportent quasiment rien en termes de game design. Cette compilation faite à l’arrache est assez hétéroclite, il faut espérer que les quelques jeux qui ont réellement vocation à être des « œuvres » réussissent à se faire remarquer. Mais le reste est intéressant aussi, simplement en tant que fragments d’individualités, et aussi pour ce que leur existence dit de l’avenir du jeu vidéo comme média populaire.

Quant à savoir si ces jeux contestataires peuvent être d’une efficacité quelconque en termes de résultats, la réponse est probablement non également – pour l’heure. Aussi juste soit le message, s’il ne fonctionne pas bien en tant que jeu, son pouvoir de conviction et de diffusion restera limité : un jeu fait par « un connard de hippie » pour « des connards de hippies »*.

Il faut tout le talent et le travail soigné du studio la Molle Industria par exemple pour qu’un jeu réussisse à faire polémique et à dénoncer des pratiques économiques honteuses : le dernier en date est Phone Story qui dévoilait le coût humain et écologique de fabrication de l’iPhone. Le jeu fut brièvement disponible sur l’Apple Store avant d’être retiré pour des motifs douteux : mais trop tard, le message était passé.

Pour un jeu vidéo d’expression populaire, les conditions sont en tout cas réunies : outils, moyens de diffusion rapides, réseaux, volontés individuelles… Peut-être en ce moment-même un obscur développeur amateur est-il en train de bricoler un We Are the 99 % – the Game qui fera date ? Le jeu vidéo peut réellement devenir un moyen d’expression démocratique universel, et « sauver le monde » – ou, du moins, essayer.

* Ceci est une allusion à South Park. Aucun développeur amateur n’a réellement été insulté pendant l’écriture de cet article.

Le blog Playtime du journal Le Monde vient de publier une longue interview de Sébastien Genvo, maître de conférences à l’université de Metz et créateur d’un premier jeu vidéo intitulé Keys of a Game Space. Son objectif était de montrer qu’un jeu vidéo peut explorer des émotions subtiles, aborder des sujets douloureux, et faire expérimenter au joueur un engagement par le choix dans des situations difficiles, en le mettant dans la peau d’une personne confrontée à un dilemme moral. Dans son interview Genvo laisse entendre que le jeu vidéo n’y est jusqu’ici pas parvenu, ou ne s’y est que très peu intéressé, à part pour quelques œuvres « marginales » comme Ico ou Passage : « Il est rare de pleurer devant un jeu vidéo, ou de ressentir de la tristesse. » dit-il.

Une chose est sûre : on n’a pas dû jouer aux mêmes jeux depuis ces 20 dernières années. Je pense même qu’on pourrait affirmer exactement l’inverse. La plupart des jeux narratifs (blockbusters compris), c’est-à-dire des jeux qui prétendent susciter de l’émotion (on ne parle pas de jeux de sport ici je suppose) se font un devoir de proposer au moins une scène triste, et ces scènes-là sont souvent efficaces (Gears of War, Final Fantasy…). C’est parfois même le jeu tout entier qui respire la tristesse et la mélancolie (Silent Hill : Shattered Memories…). Le choix moral laissé à l’appréciation du joueur est également une feature passablement à la mode, même si le design laisse souvent matière à discussion (Bioshock, Heavy Rain…). Enfin les thèmes comme celui du jeu de Genvo sont effectivement plus rares, mais là comme ça je crois pouvoir citer quatre ou cinq jeux mainstream qui évoquent les souvenirs douloureux d’une enfance maltraitée (j’y reviendrai dans un autre billet).